ফারজানা নাজ শম্পা, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম নাম সাইফুর রহমান। তিনি তাঁর সাহিত্যের শাণিত কলমকে ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদ, প্রতীক ও মানবিক মর্মবোধের এক অনন্য সাধনায়। সাইফুর রহমানের সাহিত্য শুধুমাত্র সমাজ এবং রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে গভীর সংলাপের ক্ষেত্র উন্মোচন করে।

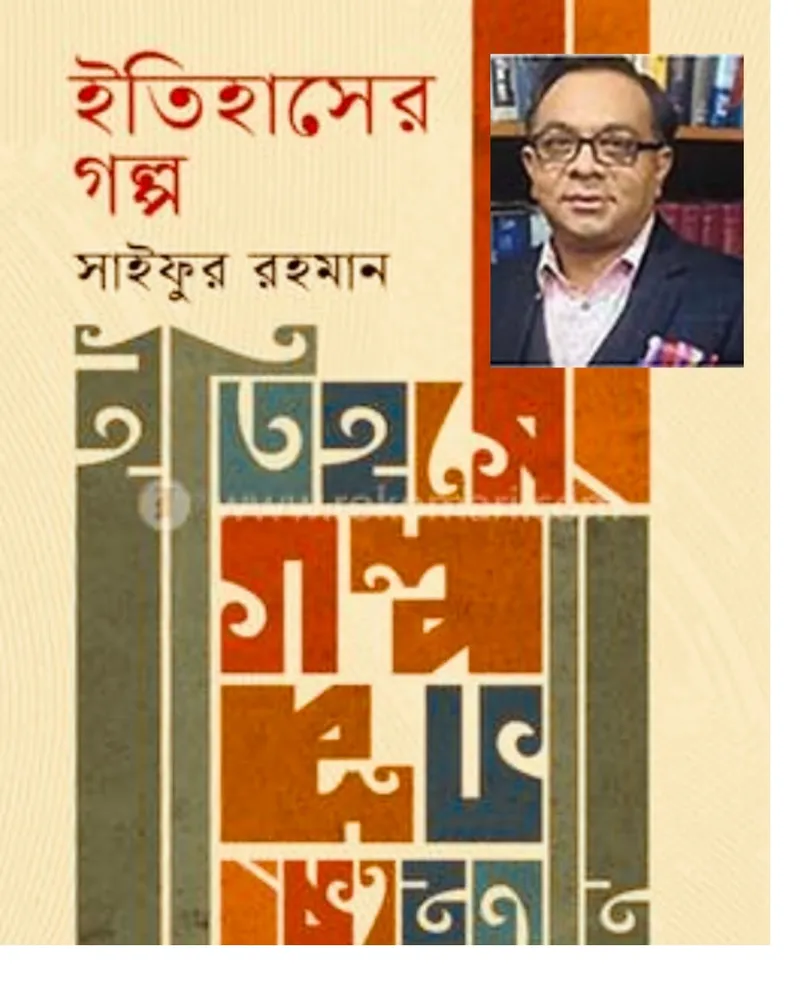

বাংলাদেশের ‘সৃজন’ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত লেখকের ‘ইতিহাসের গল্প’ বইটি অতি সম্প্রতি পাঠের সুযোগ হয়। বইটির নান্দনিক উজ্জ্বল পরিচ্ছদ চিত্র ও উপস্থাপন সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ‘ইতিহাসের গল্প’ এই সংকলনের প্রতিটি প্রবন্ধে লেখক গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা অস্তিত্ব, সময় ও মানবজীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটের অন্বেষণ ঘটিয়েছেন। সাইফুর রহমান ইতিহাসকে কেবল তথ্যের ধারক হিসেবে না দেখে, বরং জীবনদর্শনের আয়নায় প্রতিফলিত এক অনন্ত প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেন।

লেখকের লেখায় মনস্তাত্ত্বিক অনুধাবনে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। সাইফুর রহমানের ভাষার সৌন্দর্য সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল অথচ সাহিত্যিক, যা পাঠককে ইতিবাচক জীবন চিন্তায় নিমজ্জিত করে। ভাষার শব্দবিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি গল্প বিকাশের ক্ষুরধার, শাণিত মাধুর্য সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের বারবার চিন্তা করতে শেখায় আর জীবনধর্মী নির্দেশনা দেয়। অশ্রুত আর সমৃদ্ধ বৈশ্বিক ইতিহাসের গতানুগতিক বর্ণনা নির্ভর লেখায় লেখক শব্দের সুনিপুণ চিত্রগল্প দ্বারা ইতিহাস আর ঐতিহ্যের অলিগলি পরিভ্রমণ করান যা একনিষ্ঠ পাঠককে ঘটনার আবহে জীবনপ্রবাহের নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজেই খুঁজে পায়। সাহিত্য, দর্শন ও মানবিক আবেগের স্বয়ংসম্পূর্ণ সংমিশ্রণ। বইতে ১৪টি প্রবন্ধ শিরোনাম চিত্তাকর্ষক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

‘আশ্চর্য বৃক্ষ ও সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের ঝুলন্ত বাগান’, ‘ঘৃণাভরে ঘুষ প্রত্যাখ্যান করলেন আলেকজান্ডার’, ‘একজন বীর, একটি বই ও বিশাল সাম্রাজ্য’, ‘দারিয়ুসের তিল বনাম আলেকজান্ডারের সরষে’, ‘জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি’, ‘নিঃসঙ্গবাসে জুল ভার্ন, হুমায়ূন আহমেদ ও ডিকেনসন’, ‘অ্যালিস মুনরো: এ সময়ের চেকভ কিংবা রবীন্দ্রনাথ’, ‘নোবেল বিতর্ক: রবীন্দ্রনাথ ও ড. ইউনূস’, ‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ও নলখাগড়া বনের রাজা’, ‘কবি নজরুলের কোমরে দড়ি ও প্রতিবাদের ভাষা’, ‘নজরুল ছিলেন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনেও’, ‘ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে কবি সাহিত্যিকদের অবদান’—পর্যায়ক্রমে বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধের আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করছি। বইটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রতিটি প্রবন্ধে আছে গল্পের রীতিতে লেখক সাইফুর রহমানের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন, প্রতীক, প্রতিবাদ এবং পাঠকের চিন্তা জাগানোর এক উদার সমৃদ্ধ প্রয়াস।

‘ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদ নেজারের রানি আমিতিসের জন্য নির্মিত ঝুলন্ত উদ্যানকে কেন্দ্র এই ইতিহাসের নানা সম্রাটের বৃক্ষপ্রেম ও বাগানপ্রেম তুলে ধরা হয়েছে। লেখক সুস্পষ্টভাবে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্যের উৎস নয়, বরং মানুষের আবেগ, সভ্যতার নান্দনিকতা ও রাজকীয় মহিমার প্রতীক। তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন অতীতের এই দৃষ্টান্ত আজকের জলবায়ু সংকটেও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

‘ঘৃণাভরে ঘুষ প্রত্যাখ্যান করলেন আলেকজান্ডার’ প্রবন্ধে লেখক মহাবীর আলেকজান্ডারের নৈতিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের অন্তর্নিহিত শুদ্ধতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি সমাজে বিরাজমান দুর্নীতি ও ঘুষ প্রথার সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব এবং একজন আদর্শ নেতার মানসিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা করেছেন।

‘একজন বীর, একটি বই ও বিশাল সাম্রাজ্য’ প্রবন্ধে লেখক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের বীরত্ব, তাঁর বই ও সাহিত্যপ্রেমের ইতিবাচক প্রভাব পুরো সাম্রাজ্যের ওপর ফেলেছে, তা গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। লেখক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও নেতৃত্বে পাঠ্যবস্তু এবং সেই আলোকে আদর্শ জীবনচর্চার গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

‘দারিয়ুসের তিল বনাম আলেকজান্ডারের সরষে’ প্রবন্ধে লেখক দুটি প্রতীকী চিত্র তুলে ধরেছেন দারিয়ুসের ঐশ্বর্য ও মহাবীর আলেকজান্ডারের সরলতা একই সাথে এর মধ্যে এক দর্শনগত দ্বন্দ্ব। এ ছাড়া ক্ষমতা, রাজকীয়তা ও দার্শনিক জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখা যায়।

‘টিপ বিতর্ক ও বাঙালির টিপ পরার ইতিহাস’ প্রবন্ধে লেখক ব্যক্ত করেন টিপ শুধুমাত্র সাজসজ্জার অনুসঙ্গ নয়, তা বাঙালি নারীর আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থান তুলে ধরে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে লেখক জানিয়েছেন যে, টিপ পরা বাঙালি নারীদের বহু প্রাচীন অভ্যেস, যার ভিত গড়ে উঠেছে ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে। এক পুলিশের বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে লেখক লেখাটিতে নারীর স্বাধীনতা, পছন্দ ও সম্মানের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছেন। লেখকের এই লেখাটি সাহসিকতার সঙ্গে নারীর সাংস্কৃতিক অধিকারকে সমর্থন করেছে এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান নিয়েছে। টিপ, পোশাক ও রূপসজ্জা নিয়ে বিতর্ক আসলে সংস্কৃতি, ধর্ম ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জটিল মিশ্রণ। লেখক দেখিয়েছেন, ইতিহাসে টিপের শিকড় হিন্দু ধর্মীয় আচারে বিশেষত হিন্দু তিলক প্রথায়—যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের আধ্যাত্মিক একাগ্রতা ও মানসিক শান্তি, রূপসজ্জা নয়। লেখক আরও প্রাচীন সাহিত্য, পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনি এবং নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেও নারীর টিপ ব্যবহারের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেদিকটাও আলোচনায় এনেছেন।

তবে লেখক সাইফুর রহমান জোর দিয়েছেন, যেকোনো বিষয় হাজার বছরের সংস্কৃতি না হলেও মানুষ চাইলে সেটি ব্যবহার করতে পারে। যেমন কোট-প্যান্ট বা কুচি দিয়ে শাড়ি পরা। তাই কারও টিপ পরা বা না পরা বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার, এটিকে বিতর্কের বিষয় বানানো অযৌক্তিক। হাস্যরসের আলোকে মনে করিয়ে দিয়েছেন ফ্যাশন ও শালীনতার মানদণ্ড সময় ও সমাজভেদে বদলায়। তাই লেখকের মতে আধুনিকতা বা গোঁড়ামির নামে কারও পোশাক-অলংকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার নৈতিক অধিকার কারও নেই।

সামাজিক বৈষম্য ও দ্বিচারিতার প্রেক্ষাপট থেকে লেখক দেখান—টিপ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ হলেও, হিজাব পরার কারণে ছাত্রীরা মার খাওয়ার ঘটনায় সেলিব্রিটিদের নীরবতা সামাজিক পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচায়ক। অর্থাৎ, প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও বাছবিচার আছে। স্বল্প পোশাককে আধুনিকতা আর হিজাবকে পশ্চাৎপদ ভাবা ইতিহাসজ্ঞানহীনতা।

ইউরোপের মধ্যযুগেও সম্ভ্রান্ত নারীরা আবৃত পোশাক ও মাথা ঢাকার রীতি মানতেন এবং শালীনতার মানদণ্ড সময় ও সমাজভেদে পরিবর্তন হয়।

‘জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি’ প্রবন্ধে সাইফুর রহমান জর্জ অরওয়েলের জীবন থেকে নেওয়া নৌকাডুবির প্রতীকী বিশ্লেষণে সত্য, কর্তৃত্ব ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব চিত্রায়িত করেছেন। চিন্তার স্বাধীনতা ও অভিজ্ঞতার গভীরতায় পৌঁছায় প্রবন্ধটি। এ ছাড়া, নৈরাজ্যবাদী শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অরওয়েলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতীকী ব্যাখ্যা। লেখক দেখিয়েছেন, ‘জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি’ শুধু নৌকাডুবির ঘটনা নয়, বরং জর্জ অরওয়েলের জীবন, লেখালিখি, তাঁর সংগ্রাম ও লেখক হয়ে ওঠার ইতিহাসকে বর্ণিত করেছে। লেখক এই লেখায় কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের দুর্যোগ, স্কটল্যান্ডের ভয়ংকর ঘূর্ণিস্রোতে নৌকা ডুবে যাওয়ার সময় অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান জর্জ অরঅয়েল ও তাঁর পরিবার। যদি সেদিন মৃত্যু ঘটত, তবে Nineteen Eighty-Four–র মতো কালজয়ী উপন্যাস কখনোই রচিত হতো না।

‘নিঃসঙ্গবাসে জুল ভার্ন, হুমায়ূন আহমেদ ও ডিকেনসন’ প্রবন্ধে তিনজন লেখকের নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতা তাদের সাহিত্যিক সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকের এই লেখায় অনুভব করা যায়, নিঃসঙ্গতা এখানে ক্লান্তি নয়, বরং সৃজনশীলতার অনুষঙ্গ। সাইফুর রহমান দেখিয়েছেন, লেখকের নিঃসঙ্গতার মাঝে সৃষ্টিশীলতার দ্যুতি—যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে চিরন্তন সাহিত্য।

‘অ্যালিস মুনরো: এ সময়ের চেকভ কিংবা রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে সাইফুর রহমান কথাসাহিত্যিক অ্যালিস মুনরোর গল্প বলার ধারা, চরিত্রের অনুরণন এবং মানবিকতা তুলে ধরে তুলনা করেছেন চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাই প্রবন্ধটি সাহিত্যের বিশ্লেষণ এবং সংলগ্ন যুগের ভাবধারার অসাধারণ নিরীক্ষণ। নারীর অভিজ্ঞতা ও মানবিক রূপান্তরকে ছোটগল্পে তুলে ধরা, সাহিত্যিক সংবেদনশীলতায় ভরপুর। সবই ঘটেছে সাইফুর রহমানের কলমে সফল ছোটগল্পের গভীরতার আবহে।

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ও নলখাগড়া বনের রাজা’ প্রবন্ধে লেখক প্রতীকীভাবে পুরুষশ্রেষ্ঠত্ববাদ এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রাজত্বের ধারণা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন রেখেছেন। লেখকের রূপকধর্মী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্ষমতা ও আদর্শের তুলনা এসেছে চমৎকারভাবে। একই সাথে উঠে এসেছে সমাজের নেতৃত্ব, শক্তি ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব। গিলগামেশ মানে ‘পুরুষশ্রেষ্ঠ’ আর এনকিদু ‘নলখাগড়া বনের রাজা’। লেখক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, দেবতাদের তৈরি করা বনমানুষ এনকিদু প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও পরে হয়ে ওঠে বন্ধু। দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও বন্ধুত্ব মানবসভ্যতার দ্বিমুখী টানাপোড়েনকে প্রতিফলিত করে—সভ্যতা ও প্রকৃতি, রাজা ও সাধারণ মানুষ, শক্তি ও সহমর্মিতার দিক স্পষ্টতা পায়। লেখক নিনেভেহ-এর রাজকীয় গ্রন্থাগার ও আশুরবানিপালের সংগ্রহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। একই সাথে তিনি মানব সভ্যতার প্রাচীনতম সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার নিদর্শন হিসেবে গিলগামেশ মহাকাব্যকে উপস্থাপন করেছেন।

‘নোবেল বিতর্ক: রবীন্দ্রনাথ ও ড. ইউনূস’ প্রবন্ধটি লেখক নোবেল পুরস্কারকে কেন্দ্র করে জাতীয় আত্মমর্যাদা, সামাজিক পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক তুলে ধরেছেন। লেখকের দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণধর্মী, তাতে মানবিক আবেগের ছোঁয়াও লক্ষণীয়। সম্মাননা, জাতীয় অহংবোধ ও জাতিগত পরিচয়ের টানাপোড়েন, বিতর্ক ও সমালোচনার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে হিটলারকে মনোনয়ন, কিসিঞ্জারের নোবেল, গান্ধীর বঞ্চনা, সার্ত্রের প্রত্যাখ্যানের মতো ঘটনাগুলো উল্লিখিত হয়েছে। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তির পর সমালোচনা ও বিদ্বেষের উদাহরণ লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে ঈর্ষা, হীনমন্যতা ও ব্যক্তিস্বার্থ একজনের মহৎ অর্জনকেও বিতর্কিত করে তোলে। মূলত লেখক লেখাটিতে প্রমাণ করেছেন, নোবেল পুরস্কার যতই সমালোচনার মুখোমুখি হোক না কেন, এটি এখনো বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীক, আর বড় অর্জন সবসময় প্রশংসার পাশাপাশি হিংসা ও বিরোধিতারও জন্ম দেয়।

‘কবি নজরুলের কোমরে দড়ি ও প্রতিবাদের ভাষা’ প্রবন্ধে কবি নজরুল ইসলামকে বন্দী করার সময় তাঁর শরীরের প্রতি ব্যবহার ও প্রতিবাদী ভাষার প্রয়োগ তুলে ধরে লেখক স্বাধীনতার ব্যঞ্জনা তৈরি করেছেন। কবিতার ভাষা ও প্রতিবাদের রূপ এ প্রবন্ধে একাকার। নজরুলের বন্দিত্ব ও সাহসিকতা ‘দড়ি’ প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে—তাঁর লেখার ভাষায় পাঠক খুঁজে পায় এমন এক দর্শন যা দমন নয়, বরং হয়ে উঠে প্রতিবাদের ভাষা।

‘নজরুল ছিলেন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনেও’ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন নজরুল শুধু কবি নয়, এক সামাজিক বিপ্লবী—এই ধারণা আলোকে তাঁর লেখনী ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের এই লেখায় প্রতিবাদ, মানবতা ও গণসচেতনতা উঠে এসেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

‘ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে কবি-সাহিত্যিকদের অবদান’ প্রবন্ধে লেখক ফ্যাসিবাদী রাজনীতির মনস্তত্ত্ব, দমননীতি এবং ইতিহাসের বিপজ্জনক চক্রবিশেষ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্যের অঙ্গনে ইতিহাসের ভূমিকা কীভাবে ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তার উদাহরণ। লেখক সাইফুর রহমান মানবাধিকারের বিপরীতে শক্তির অন্ধ প্রয়োগ ও তার বিপর্যয় বিশ্লেষণ করেছেন এবং পাশাপাশি দেখিয়েছেন কীভাবে জাতীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিকরা ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে কলম দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের লেখনী হয়েছে প্রমাণ, প্রতিরোধ এবং মুক্তির আহ্বান। সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা ও যুক্তিবোধ জনমানসে সুবোধ জাগায়, বিরুদ্ধচিন্তার পথ দেখায়। এই প্রবন্ধে একটি মানবিক আবেদনও আছে—যেখানে সাহিত্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং মানুষের আত্মার সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করে।

সামগ্রিক মূল্যায়নে ‘ইতিহাসের গল্প’ একটি চিন্তাশীল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধ সংকলন, যা পাঠককে শুধুমাত্র এক অতীতকেই জানায় না, বরং সেই আলোকে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। বইটির প্রতিটি প্রবন্ধে ইতিহাস, সাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনিসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্র হতে চমকপ্রদ তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে লেখকের লেখাকে অবধারিতভাবে সাহিত্যিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলো পাঠক ও সাহিত্য অনুরাগীরা বিশ্ব ইতিহাস ও সংষ্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং সবাই অজানা অনুধাবন করবে।

লেখকের লেখনীতে রয়েছে যুক্তির সূক্ষ্মতা, ভাষার সৌন্দর্য, ইতিহাসের গভীরতা, জীবনদর্শনের অন্তর্দৃষ্টি। ইতিহাসের গল্প বইটির ইতোমধ্যে বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে এবং আগামীতে এর বহুল প্রচার ও প্রত্যাশায় শ্রদ্ধাভাজন প্রকাশক ও প্রাবন্ধিক এবং গল্পকার সাইফুর রহমানের প্রতি সাধুবাদ।

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম নাম সাইফুর রহমান। তিনি তাঁর সাহিত্যের শাণিত কলমকে ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদ, প্রতীক ও মানবিক মর্মবোধের এক অনন্য সাধনায়। সাইফুর রহমানের সাহিত্য শুধুমাত্র সমাজ এবং রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে গভীর সংলাপের ক্ষেত্র উন্মোচন করে।

বাংলাদেশের ‘সৃজন’ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত লেখকের ‘ইতিহাসের গল্প’ বইটি অতি সম্প্রতি পাঠের সুযোগ হয়। বইটির নান্দনিক উজ্জ্বল পরিচ্ছদ চিত্র ও উপস্থাপন সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ‘ইতিহাসের গল্প’ এই সংকলনের প্রতিটি প্রবন্ধে লেখক গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা অস্তিত্ব, সময় ও মানবজীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটের অন্বেষণ ঘটিয়েছেন। সাইফুর রহমান ইতিহাসকে কেবল তথ্যের ধারক হিসেবে না দেখে, বরং জীবনদর্শনের আয়নায় প্রতিফলিত এক অনন্ত প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেন।

লেখকের লেখায় মনস্তাত্ত্বিক অনুধাবনে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। সাইফুর রহমানের ভাষার সৌন্দর্য সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল অথচ সাহিত্যিক, যা পাঠককে ইতিবাচক জীবন চিন্তায় নিমজ্জিত করে। ভাষার শব্দবিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি গল্প বিকাশের ক্ষুরধার, শাণিত মাধুর্য সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের বারবার চিন্তা করতে শেখায় আর জীবনধর্মী নির্দেশনা দেয়। অশ্রুত আর সমৃদ্ধ বৈশ্বিক ইতিহাসের গতানুগতিক বর্ণনা নির্ভর লেখায় লেখক শব্দের সুনিপুণ চিত্রগল্প দ্বারা ইতিহাস আর ঐতিহ্যের অলিগলি পরিভ্রমণ করান যা একনিষ্ঠ পাঠককে ঘটনার আবহে জীবনপ্রবাহের নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজেই খুঁজে পায়। সাহিত্য, দর্শন ও মানবিক আবেগের স্বয়ংসম্পূর্ণ সংমিশ্রণ। বইতে ১৪টি প্রবন্ধ শিরোনাম চিত্তাকর্ষক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

‘আশ্চর্য বৃক্ষ ও সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের ঝুলন্ত বাগান’, ‘ঘৃণাভরে ঘুষ প্রত্যাখ্যান করলেন আলেকজান্ডার’, ‘একজন বীর, একটি বই ও বিশাল সাম্রাজ্য’, ‘দারিয়ুসের তিল বনাম আলেকজান্ডারের সরষে’, ‘জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি’, ‘নিঃসঙ্গবাসে জুল ভার্ন, হুমায়ূন আহমেদ ও ডিকেনসন’, ‘অ্যালিস মুনরো: এ সময়ের চেকভ কিংবা রবীন্দ্রনাথ’, ‘নোবেল বিতর্ক: রবীন্দ্রনাথ ও ড. ইউনূস’, ‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ও নলখাগড়া বনের রাজা’, ‘কবি নজরুলের কোমরে দড়ি ও প্রতিবাদের ভাষা’, ‘নজরুল ছিলেন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনেও’, ‘ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে কবি সাহিত্যিকদের অবদান’—পর্যায়ক্রমে বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধের আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করছি। বইটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রতিটি প্রবন্ধে আছে গল্পের রীতিতে লেখক সাইফুর রহমানের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন, প্রতীক, প্রতিবাদ এবং পাঠকের চিন্তা জাগানোর এক উদার সমৃদ্ধ প্রয়াস।

‘ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদ নেজারের রানি আমিতিসের জন্য নির্মিত ঝুলন্ত উদ্যানকে কেন্দ্র এই ইতিহাসের নানা সম্রাটের বৃক্ষপ্রেম ও বাগানপ্রেম তুলে ধরা হয়েছে। লেখক সুস্পষ্টভাবে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্যের উৎস নয়, বরং মানুষের আবেগ, সভ্যতার নান্দনিকতা ও রাজকীয় মহিমার প্রতীক। তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন অতীতের এই দৃষ্টান্ত আজকের জলবায়ু সংকটেও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

‘ঘৃণাভরে ঘুষ প্রত্যাখ্যান করলেন আলেকজান্ডার’ প্রবন্ধে লেখক মহাবীর আলেকজান্ডারের নৈতিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের অন্তর্নিহিত শুদ্ধতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি সমাজে বিরাজমান দুর্নীতি ও ঘুষ প্রথার সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব এবং একজন আদর্শ নেতার মানসিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা করেছেন।

‘একজন বীর, একটি বই ও বিশাল সাম্রাজ্য’ প্রবন্ধে লেখক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের বীরত্ব, তাঁর বই ও সাহিত্যপ্রেমের ইতিবাচক প্রভাব পুরো সাম্রাজ্যের ওপর ফেলেছে, তা গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। লেখক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও নেতৃত্বে পাঠ্যবস্তু এবং সেই আলোকে আদর্শ জীবনচর্চার গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

‘দারিয়ুসের তিল বনাম আলেকজান্ডারের সরষে’ প্রবন্ধে লেখক দুটি প্রতীকী চিত্র তুলে ধরেছেন দারিয়ুসের ঐশ্বর্য ও মহাবীর আলেকজান্ডারের সরলতা একই সাথে এর মধ্যে এক দর্শনগত দ্বন্দ্ব। এ ছাড়া ক্ষমতা, রাজকীয়তা ও দার্শনিক জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখা যায়।

‘টিপ বিতর্ক ও বাঙালির টিপ পরার ইতিহাস’ প্রবন্ধে লেখক ব্যক্ত করেন টিপ শুধুমাত্র সাজসজ্জার অনুসঙ্গ নয়, তা বাঙালি নারীর আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থান তুলে ধরে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে লেখক জানিয়েছেন যে, টিপ পরা বাঙালি নারীদের বহু প্রাচীন অভ্যেস, যার ভিত গড়ে উঠেছে ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে। এক পুলিশের বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে লেখক লেখাটিতে নারীর স্বাধীনতা, পছন্দ ও সম্মানের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছেন। লেখকের এই লেখাটি সাহসিকতার সঙ্গে নারীর সাংস্কৃতিক অধিকারকে সমর্থন করেছে এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান নিয়েছে। টিপ, পোশাক ও রূপসজ্জা নিয়ে বিতর্ক আসলে সংস্কৃতি, ধর্ম ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জটিল মিশ্রণ। লেখক দেখিয়েছেন, ইতিহাসে টিপের শিকড় হিন্দু ধর্মীয় আচারে বিশেষত হিন্দু তিলক প্রথায়—যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের আধ্যাত্মিক একাগ্রতা ও মানসিক শান্তি, রূপসজ্জা নয়। লেখক আরও প্রাচীন সাহিত্য, পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনি এবং নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেও নারীর টিপ ব্যবহারের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেদিকটাও আলোচনায় এনেছেন।

তবে লেখক সাইফুর রহমান জোর দিয়েছেন, যেকোনো বিষয় হাজার বছরের সংস্কৃতি না হলেও মানুষ চাইলে সেটি ব্যবহার করতে পারে। যেমন কোট-প্যান্ট বা কুচি দিয়ে শাড়ি পরা। তাই কারও টিপ পরা বা না পরা বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার, এটিকে বিতর্কের বিষয় বানানো অযৌক্তিক। হাস্যরসের আলোকে মনে করিয়ে দিয়েছেন ফ্যাশন ও শালীনতার মানদণ্ড সময় ও সমাজভেদে বদলায়। তাই লেখকের মতে আধুনিকতা বা গোঁড়ামির নামে কারও পোশাক-অলংকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার নৈতিক অধিকার কারও নেই।

সামাজিক বৈষম্য ও দ্বিচারিতার প্রেক্ষাপট থেকে লেখক দেখান—টিপ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ হলেও, হিজাব পরার কারণে ছাত্রীরা মার খাওয়ার ঘটনায় সেলিব্রিটিদের নীরবতা সামাজিক পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচায়ক। অর্থাৎ, প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও বাছবিচার আছে। স্বল্প পোশাককে আধুনিকতা আর হিজাবকে পশ্চাৎপদ ভাবা ইতিহাসজ্ঞানহীনতা।

ইউরোপের মধ্যযুগেও সম্ভ্রান্ত নারীরা আবৃত পোশাক ও মাথা ঢাকার রীতি মানতেন এবং শালীনতার মানদণ্ড সময় ও সমাজভেদে পরিবর্তন হয়।

‘জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি’ প্রবন্ধে সাইফুর রহমান জর্জ অরওয়েলের জীবন থেকে নেওয়া নৌকাডুবির প্রতীকী বিশ্লেষণে সত্য, কর্তৃত্ব ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব চিত্রায়িত করেছেন। চিন্তার স্বাধীনতা ও অভিজ্ঞতার গভীরতায় পৌঁছায় প্রবন্ধটি। এ ছাড়া, নৈরাজ্যবাদী শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অরওয়েলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতীকী ব্যাখ্যা। লেখক দেখিয়েছেন, ‘জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি’ শুধু নৌকাডুবির ঘটনা নয়, বরং জর্জ অরওয়েলের জীবন, লেখালিখি, তাঁর সংগ্রাম ও লেখক হয়ে ওঠার ইতিহাসকে বর্ণিত করেছে। লেখক এই লেখায় কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের দুর্যোগ, স্কটল্যান্ডের ভয়ংকর ঘূর্ণিস্রোতে নৌকা ডুবে যাওয়ার সময় অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান জর্জ অরঅয়েল ও তাঁর পরিবার। যদি সেদিন মৃত্যু ঘটত, তবে Nineteen Eighty-Four–র মতো কালজয়ী উপন্যাস কখনোই রচিত হতো না।

‘নিঃসঙ্গবাসে জুল ভার্ন, হুমায়ূন আহমেদ ও ডিকেনসন’ প্রবন্ধে তিনজন লেখকের নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতা তাদের সাহিত্যিক সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকের এই লেখায় অনুভব করা যায়, নিঃসঙ্গতা এখানে ক্লান্তি নয়, বরং সৃজনশীলতার অনুষঙ্গ। সাইফুর রহমান দেখিয়েছেন, লেখকের নিঃসঙ্গতার মাঝে সৃষ্টিশীলতার দ্যুতি—যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে চিরন্তন সাহিত্য।

‘অ্যালিস মুনরো: এ সময়ের চেকভ কিংবা রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে সাইফুর রহমান কথাসাহিত্যিক অ্যালিস মুনরোর গল্প বলার ধারা, চরিত্রের অনুরণন এবং মানবিকতা তুলে ধরে তুলনা করেছেন চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাই প্রবন্ধটি সাহিত্যের বিশ্লেষণ এবং সংলগ্ন যুগের ভাবধারার অসাধারণ নিরীক্ষণ। নারীর অভিজ্ঞতা ও মানবিক রূপান্তরকে ছোটগল্পে তুলে ধরা, সাহিত্যিক সংবেদনশীলতায় ভরপুর। সবই ঘটেছে সাইফুর রহমানের কলমে সফল ছোটগল্পের গভীরতার আবহে।

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ও নলখাগড়া বনের রাজা’ প্রবন্ধে লেখক প্রতীকীভাবে পুরুষশ্রেষ্ঠত্ববাদ এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রাজত্বের ধারণা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন রেখেছেন। লেখকের রূপকধর্মী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্ষমতা ও আদর্শের তুলনা এসেছে চমৎকারভাবে। একই সাথে উঠে এসেছে সমাজের নেতৃত্ব, শক্তি ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব। গিলগামেশ মানে ‘পুরুষশ্রেষ্ঠ’ আর এনকিদু ‘নলখাগড়া বনের রাজা’। লেখক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, দেবতাদের তৈরি করা বনমানুষ এনকিদু প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও পরে হয়ে ওঠে বন্ধু। দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও বন্ধুত্ব মানবসভ্যতার দ্বিমুখী টানাপোড়েনকে প্রতিফলিত করে—সভ্যতা ও প্রকৃতি, রাজা ও সাধারণ মানুষ, শক্তি ও সহমর্মিতার দিক স্পষ্টতা পায়। লেখক নিনেভেহ-এর রাজকীয় গ্রন্থাগার ও আশুরবানিপালের সংগ্রহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। একই সাথে তিনি মানব সভ্যতার প্রাচীনতম সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার নিদর্শন হিসেবে গিলগামেশ মহাকাব্যকে উপস্থাপন করেছেন।

‘নোবেল বিতর্ক: রবীন্দ্রনাথ ও ড. ইউনূস’ প্রবন্ধটি লেখক নোবেল পুরস্কারকে কেন্দ্র করে জাতীয় আত্মমর্যাদা, সামাজিক পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক তুলে ধরেছেন। লেখকের দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণধর্মী, তাতে মানবিক আবেগের ছোঁয়াও লক্ষণীয়। সম্মাননা, জাতীয় অহংবোধ ও জাতিগত পরিচয়ের টানাপোড়েন, বিতর্ক ও সমালোচনার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে হিটলারকে মনোনয়ন, কিসিঞ্জারের নোবেল, গান্ধীর বঞ্চনা, সার্ত্রের প্রত্যাখ্যানের মতো ঘটনাগুলো উল্লিখিত হয়েছে। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তির পর সমালোচনা ও বিদ্বেষের উদাহরণ লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে ঈর্ষা, হীনমন্যতা ও ব্যক্তিস্বার্থ একজনের মহৎ অর্জনকেও বিতর্কিত করে তোলে। মূলত লেখক লেখাটিতে প্রমাণ করেছেন, নোবেল পুরস্কার যতই সমালোচনার মুখোমুখি হোক না কেন, এটি এখনো বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীক, আর বড় অর্জন সবসময় প্রশংসার পাশাপাশি হিংসা ও বিরোধিতারও জন্ম দেয়।

‘কবি নজরুলের কোমরে দড়ি ও প্রতিবাদের ভাষা’ প্রবন্ধে কবি নজরুল ইসলামকে বন্দী করার সময় তাঁর শরীরের প্রতি ব্যবহার ও প্রতিবাদী ভাষার প্রয়োগ তুলে ধরে লেখক স্বাধীনতার ব্যঞ্জনা তৈরি করেছেন। কবিতার ভাষা ও প্রতিবাদের রূপ এ প্রবন্ধে একাকার। নজরুলের বন্দিত্ব ও সাহসিকতা ‘দড়ি’ প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে—তাঁর লেখার ভাষায় পাঠক খুঁজে পায় এমন এক দর্শন যা দমন নয়, বরং হয়ে উঠে প্রতিবাদের ভাষা।

‘নজরুল ছিলেন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনেও’ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন নজরুল শুধু কবি নয়, এক সামাজিক বিপ্লবী—এই ধারণা আলোকে তাঁর লেখনী ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের এই লেখায় প্রতিবাদ, মানবতা ও গণসচেতনতা উঠে এসেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

‘ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে কবি-সাহিত্যিকদের অবদান’ প্রবন্ধে লেখক ফ্যাসিবাদী রাজনীতির মনস্তত্ত্ব, দমননীতি এবং ইতিহাসের বিপজ্জনক চক্রবিশেষ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্যের অঙ্গনে ইতিহাসের ভূমিকা কীভাবে ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তার উদাহরণ। লেখক সাইফুর রহমান মানবাধিকারের বিপরীতে শক্তির অন্ধ প্রয়োগ ও তার বিপর্যয় বিশ্লেষণ করেছেন এবং পাশাপাশি দেখিয়েছেন কীভাবে জাতীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিকরা ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে কলম দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের লেখনী হয়েছে প্রমাণ, প্রতিরোধ এবং মুক্তির আহ্বান। সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা ও যুক্তিবোধ জনমানসে সুবোধ জাগায়, বিরুদ্ধচিন্তার পথ দেখায়। এই প্রবন্ধে একটি মানবিক আবেদনও আছে—যেখানে সাহিত্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং মানুষের আত্মার সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করে।

সামগ্রিক মূল্যায়নে ‘ইতিহাসের গল্প’ একটি চিন্তাশীল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধ সংকলন, যা পাঠককে শুধুমাত্র এক অতীতকেই জানায় না, বরং সেই আলোকে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। বইটির প্রতিটি প্রবন্ধে ইতিহাস, সাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনিসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্র হতে চমকপ্রদ তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে লেখকের লেখাকে অবধারিতভাবে সাহিত্যিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলো পাঠক ও সাহিত্য অনুরাগীরা বিশ্ব ইতিহাস ও সংষ্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং সবাই অজানা অনুধাবন করবে।

লেখকের লেখনীতে রয়েছে যুক্তির সূক্ষ্মতা, ভাষার সৌন্দর্য, ইতিহাসের গভীরতা, জীবনদর্শনের অন্তর্দৃষ্টি। ইতিহাসের গল্প বইটির ইতোমধ্যে বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে এবং আগামীতে এর বহুল প্রচার ও প্রত্যাশায় শ্রদ্ধাভাজন প্রকাশক ও প্রাবন্ধিক এবং গল্পকার সাইফুর রহমানের প্রতি সাধুবাদ।

তিনি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত নিরলস প্রচারণা চালিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো রাজনৈতিক নেতার সহধর্মিণীর এমন সক্রিয় ও দীর্ঘ সময় মাঠে থাকার নজির খুব কমই দেখা যায়। তিনি শুধু মঞ্চে ভাষণ দেননি; তিনি মানুষের পাশে বসেছেন, তাদের কথা শুনেছেন।

স্বাধীনতার পর আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজের—যেখানে উর্বর মাটি, কর্মশক্তি ও মানবিক মর্যাদা মিলেমিশে উন্নতির পথ দেখাবে। ‘সোনার বাংলা’ নামে পরিচিত এই দেশে প্রত্যেক শিশুর চোখে থাকবে আলো, প্রত্যেক হৃদয়ে থাকবে সম্ভাবনা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান কোনো একক ব্যক্তি বা দলের ছিল না; এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই আপামর জনগণের। অথচ সেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জুলাই সনদকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে এবং ‘হ্যাঁ’–‘না’ ভোটের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে।

বাণিজ্য ও সামাজিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে শহরের কেন্দ্র ছেড়ে সরে গেছে। বড় শপিং মল, আউটলেট, নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক অঞ্চল—সবই সুবিধাজনক ও কার্যকর। কিন্তু সেখানে নেই অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়ার আনন্দ, ধীরে বসে থাকার অবকাশ, বা হঠাৎ আলাপের উষ্ণতা।