ফারহানা আজিম শিউলী, কানাডা

কানাডার টরন্টোভিত্তিক শিল্প-সাহিত্য চর্চার প্ল্যাটফর্ম পাঠশালার ৪৮তম ভার্চুয়াল আসর ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই আসরে আলোচক ছিলেন ‘ত্রিশ লক্ষ শহীদ: বাহুল্য নাকি বাস্তবতা’ সহ মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যাবিষয়ক একাধিক বইয়ের লেখক আরিফ রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ডি ইন্সটিটিউটের জ্যেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ ইরফান।

জাতি হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ ও গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আর এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সম্ভবত শহীদের সংখ্যা নিয়ে। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পেরোলেও, ইতিহাসের যেসব মৌলিক বিষয় অনায়াসেই মীমাংসিত হতে পারত শাসকের আন্তরিকতায়, সেসব বিষয়ের ন্যারেটিভ-কাউন্টার ন্যারেটিভ হয়েই চলছে আজ অবধি, কম-বেশি প্রতিটি সরকারের কার্যকর-নির্মোহ সহযোগিতার অভাব ও স্বাধীনতা-বিরোধীদের লাগাতার অপপ্রচারের কারণে। মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক করে, কমিয়ে দেখিয়ে জামাতসহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির অপরাধ লঘু করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে।

গণহত্যার খতিয়ান, জনমিতি থেকে পাওয়া জন্ম-মৃত্যুহার সংক্রান্ত উপাত্ত, দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক-স্বীকৃত অ্যাকাডেমিক গবেষণাসহ আরও বিভিন্ন তথ্যসূত্র ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সম্ভাব্য সংখ্যা নিয়ে বলেন আরিফ রহমান। এবং ৭১–এর গণহত্যার মতো ব্যাপক মাত্রার ঐতিহাসিক হত্যাযজ্ঞে কিংবা স্বল্প সময়ে ব্যাপক পরিমাণে অনিবন্ধিত মৃত্যু ঘটানো কোনো ঘটনায়, মৃতের সংখ্যা নিরূপণে পরিসংখ্যান মডেলের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন মোহাম্মদ ইরফান।

আলোচক আরিফ বলেন, শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন একটি বিতর্ক। তবে এ ধরনের বিতর্ক শুধু ৭১–এর গণহত্যা নিয়েই না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে, রুয়ান্ডা গণহত্যা নিয়ে, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিয়ে এবং সাম্প্রতিক জুলাই অভুত্থানের নিহতদের সংখ্যা নিয়েও দেখতে পাই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে এই ‘বিতর্কে’র পেছনের সবচেয়ে প্রচলিত মিথটি হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিলিয়ন ও লাখের পার্থক্য বুঝতে পারেননি এবং পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে সাংবাদিকদের কাছে শহীদের সংখ্যা ‘থ্রি লাখ’ বলতে গিয়ে ‘থ্রি মিলিয়ন’ বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি যুদ্ধের প্রাথমিক সময় থেকে গণহত্যার বিষয়ে উল্লেখ করা সংখ্যাগুলো দেখি তাহলে দেখতে পাব: মাওলানা ভাসানী যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়েই দশ লাখ হত্যাকাণ্ডের কথা তাঁর ‘বিশ্ববাসীর কাছে ফরিয়াদ’-এ বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর খালেদ মোশাররফ কানাডার গ্রানাডা টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘ইতিমধ্যে দশ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।’ কবি আসাদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘বারবারা বিডলারকে’ কবিতায় লিখেছেন: ‘তোমাদের কাগজে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খার ছবি ছাপা হয়/ বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে দেখো/ ওটা একটা জল্লাদের ছবি/ পনেরো লক্ষ নিরস্ত্র লোককে ঠান্ডা মাথায় সে হত্যা করেছে…।’

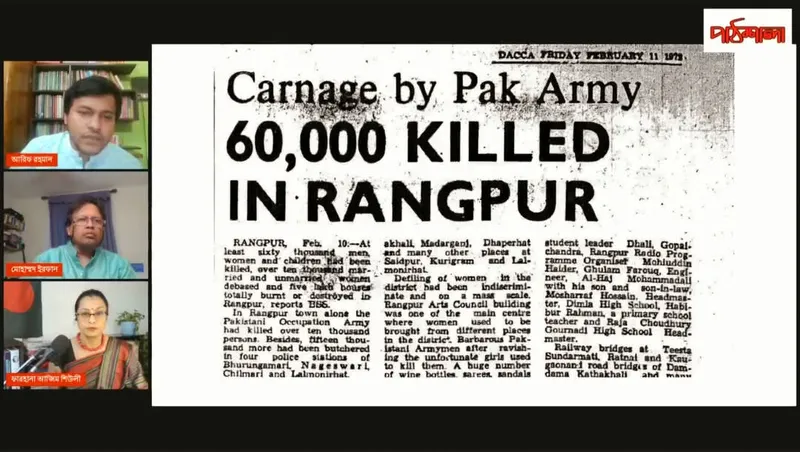

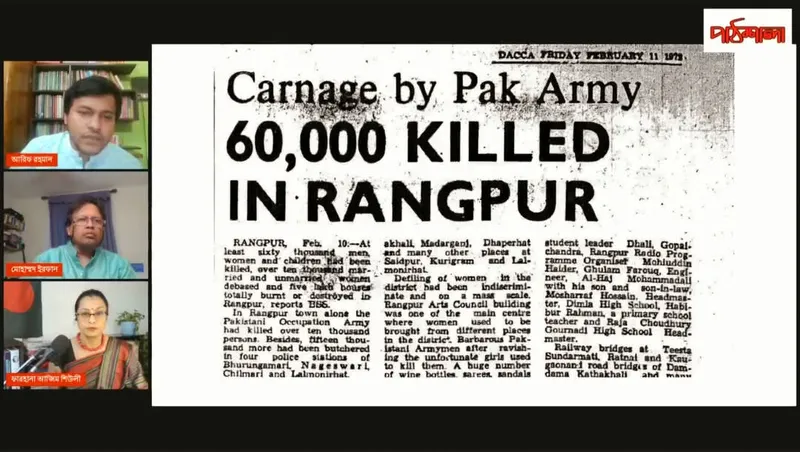

তিনি আরও বলেন, যুদ্ধ চলাকালে বিদেশি উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রিকায় শহীদের সংখ্যা নিয়ে লেখা হয়: ‘টাইমস’ একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতেই লিখেছে নিহতের সংখ্যা ৩ লাখ ছাড়িয়েছে এবং বাড়ছে, ‘নিউজউইক’ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লিখেছে নিহত ৭ লাখ, ‘দ্য বাল্টিমোর সান’ ১৪ মে লিখেছে সংখ্যাটা ৫ লাখ, ‘দ্য মোমেন্টো কারাকাস’ জুনের ১৩ তারিখে লিখেছে ৫ থেকে ১০ লাখ, জুনে জার্মান সরকারের ইশতেহারে লেখা হয় ১০ লাখ, ‘কাইরান ইন্টারন্যাশনাল’ ২৮ জুলাই লিখেছে ৫ লাখ, ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’ ২৩ জুলাই রিপোর্টে দেখিয়েছে সংখ্যাটা প্রায় ১০ লাখ, ‘টাইমস’ সেপ্টেম্বরে লিখেছে ১০ লক্ষাধিক, ‘দ্য হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস’ ১ অক্টোবর লিখেছে শহীদের সংখ্যা ২০ লাখ। গণহত্যা চলমান অবস্থায় অসম্পূর্ণ তথ্যসূত্র দিয়েই এসব নিউজ করা হয়েছে। কারণ ডিসেম্বরের আগে পূর্ণ খবর পাওয়া অসম্ভব ছিল। যুদ্ধের সময় শহীদের সংখ্যা যে ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল তা এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে।

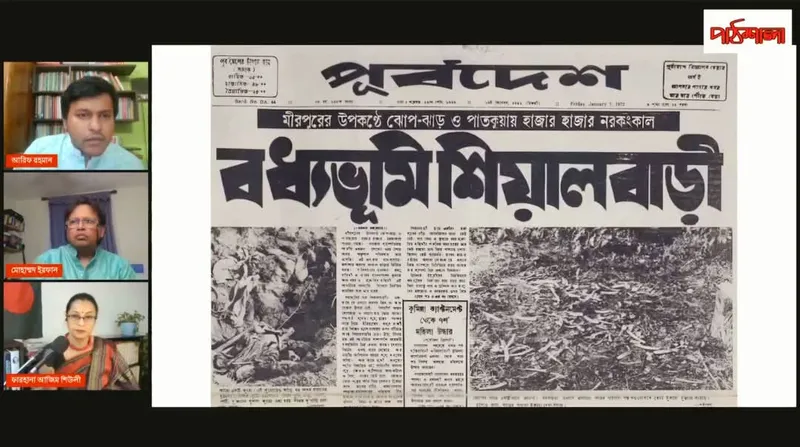

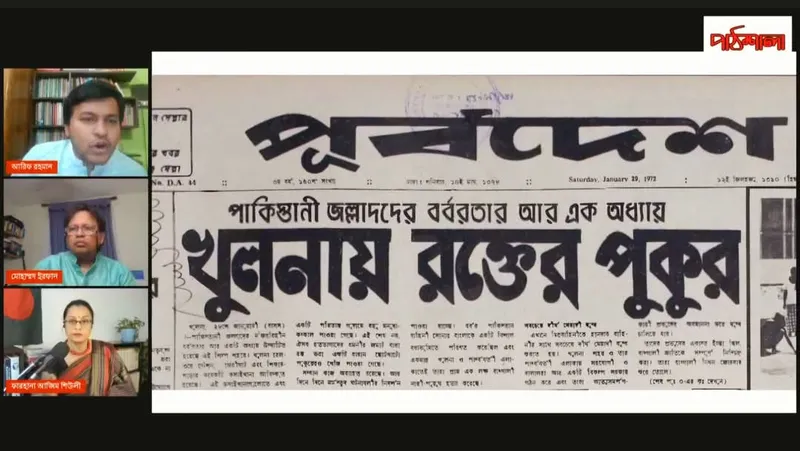

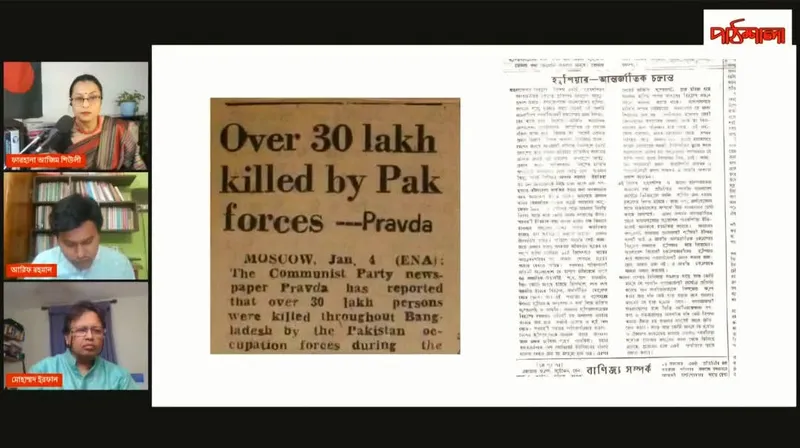

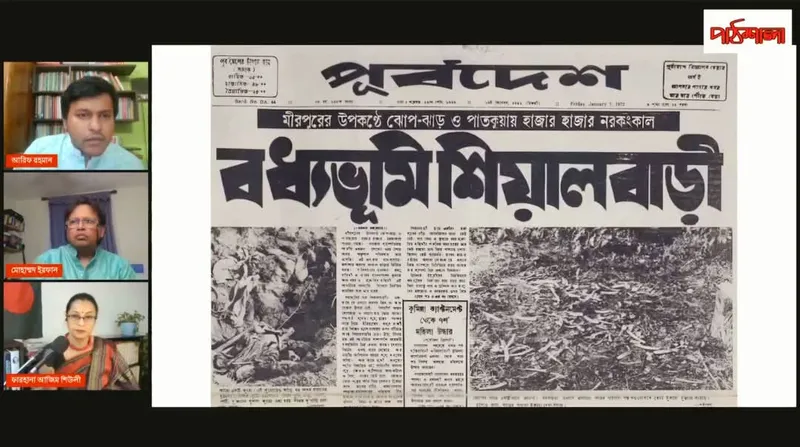

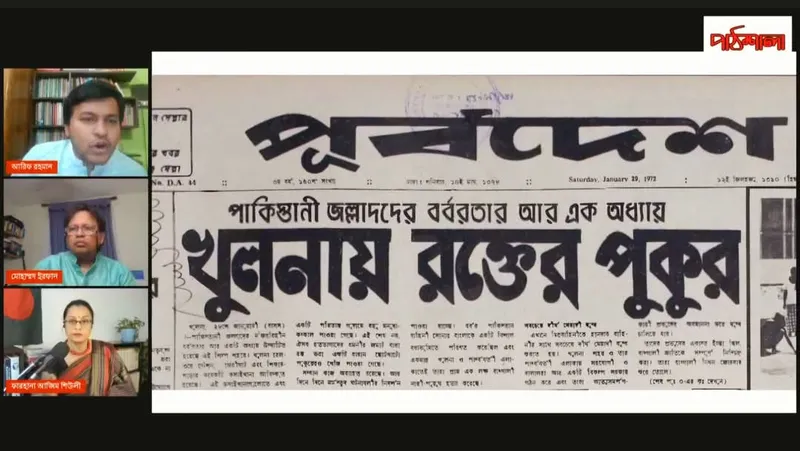

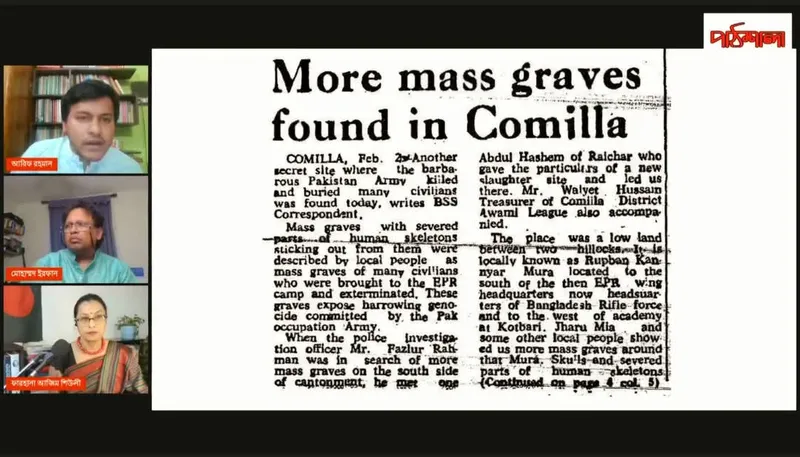

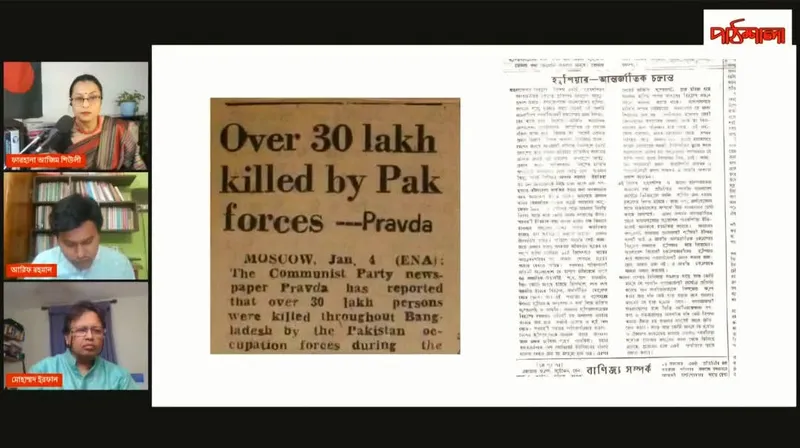

তিনি যোগ করেন, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর আর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে (বঙ্গবন্ধু দেশে আসার আগ পর্যন্ত) গণমাধ্যমে প্রাপ্ত কিছু তথ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চরমপত্রের শেষ পর্বে এম আর আখতার মুকুল ৩০ লাখ শহীদের কথা বলেছিলেন, যখন বঙ্গবন্ধু জানতেনই না দেশ যে স্বাধীন হয়েছে। এর ৬ দিন পর অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর ‘দৈনিক পূর্বদেশ’ পত্রিকায় ‘ইয়াহিয়া জান্তার ফাঁসি দাও’ শিরোনামে লেখা হয়: ‘হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দু’শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।’ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র ‘প্রাভদা’ পত্রিকা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ ৩০ লাখ শহীদের বিষয়টি প্রকাশ করে। জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ ৩০ লাখ শহীদের কথা প্রকাশ করে ‘মর্নিং নিউজ’ - ‘Over 30 lakh persons were killed throughout Bangladesh by the Pakistani occupation forces during the last nine months.’ ঢাকার পত্রিকা ‘দৈনিক অবজারভার’ জানুয়ারির ৫ তারিখে শিরোনাম করে ‘Pak Army Killed over 30 Lakh people’। ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকা ৩০ লাখ শহীদের কথা লেখে ‘জল্লাদের বিচার করতে হবে’ শিরোনামের নিবন্ধে জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখ। এই পর্যায়ে উল্লিখিত প্রতিটি দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকায় শহীদের সংখ্যা প্রকাশের সময়কাল বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার আগে।

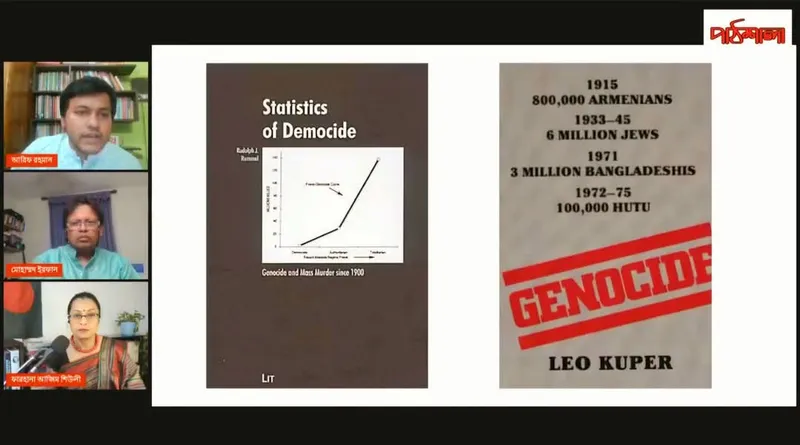

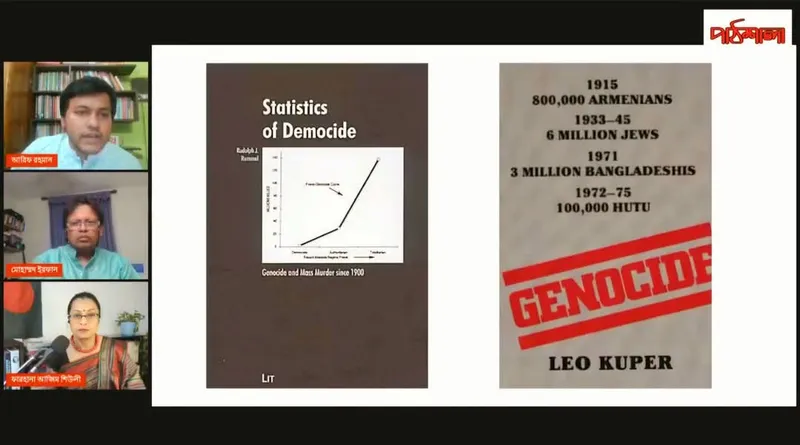

এ পর্যায়ে আরিফ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক গবেষণাসহ আরও কিছু তথ্যসূত্র উল্লেখ করে ৩০ লাখ শহীদের বিষয়ে সাক্ষ্য হাজির করেন। ১৯৮১ সালে ‘ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটস ডিকলারেশানে’ লেখা হয়েছে: ‘মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যা স্বল্পতম সময়ে সংখ্যার দিকে সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ৬০০০ থেকে ১২০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্ব্বোচ্চ নিধনের হার।’ পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই কাজ (দিনপ্রতি ৬ থেকে ১২ হাজার বাঙালি নিধন) করেছে মোটামুটি ২৬০ দিনে (একাত্তরের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত)। অর্থাৎ বাঙালি নিধনের লোয়ার লিমিট: ৬০০০x২৬০=১৫ লাখ ৬০ হাজার। আর নিধনের আপার লিমিট: ১২০০০x২৬০=৩১ লাখ ২০ হাজার। ‘এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা’র ২০০৩ সালের সংস্করণে বাংলাদেশ নামক অধ্যায়ে একাত্তরে মৃত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেছে ৩০ লাখ। পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী সামান্থা পাওয়ার-এর লেখা গণহত্যা সম্পর্কিত সর্বাধিক বিক্রিত গণহত্যা নিয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘আ প্রব্লেম ফ্রম হেল: আমেরিকা অ্যান্ড দ্য এইজ অব জেনোসাইড’-এ ১৯৭১ সালে শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ বলা হয়েছে। ‘গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস’ অনুসারে বাংলাদেশের গণহত্যা বিংশ শতকে সংঘটিত গণহত্যার সর্বোচ্চ ৫টির একটি। প্রখ্যাত গণহত্যা গবেষক লিও কুপারের জেনোসাইড বইটির প্রচ্ছদে – ১৯১৫: ৮ লাখ আর্মেনিয়ান, ১৯৩৩-৪৫: ৬০ লাখ ইহুদি, ১৯৭১: ৩০ লাখ বাংলাদেশি, ১৯৭২-৭৫: ১ লাখ হুটু এবং নিচে লাল কালিতে বড় করে জেনোসাইড লেখা রয়েছে। রাজনীতি বিজ্ঞানের দুই দিকপাল ড. টেড রবার্ট গার ও ড. বারবারা হার্ফের গবেষণালব্ধ বই ‘টুয়ার্ডস এম্পিরিক্যাল থিওরি অব জেনোসাইডস অ্যান্ড পলিটিসাইডস’ বইয়ে ১৯৭১ সালের সংঘাতে ১২ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গণহত্যা বিশেষজ্ঞ, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রুডলফ যোসেফ রামেল তাঁর লেখা বিশ্বে গণহত্যা নিয়ে সংখ্যাগতভাবে অন্যতম কমপ্রিহেন্সিভ বই 'স্ট্যাটিস্টিক্স অব ডেমোসাইড’ বইটির অষ্টম অধ্যায়ে ‘স্ট্যাটিস্টিক্স অব পাকিস্তান’স ডেমোসাইড: এস্টিমেটস, ক্যালকুলেশন্স অ্যান্ড সোর্সেস’ নিবন্ধে দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার ঘরে মৃত্যু হয় ৩০ লাখ ৩ হাজার মানুষের। ড. রুডলফ যোসেফ রামেল তাঁর 'চায়নাস ব্লাডি সেঞ্চুরি’ এবং ‘লিথল পলিটিক্স: সোভিয়েট জেনোসাইড অ্যান্ড মাস মার্ডার সিন্স নাইন্টিন-সেভেন্টিন’ নামের ২টি গবেষণাধর্মী বইয়ের পরিশিষ্টে গণহত্যার পরিসংখ্যান করার পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করেছেন। ‘সেন্টার ফর সিস্টেমেটিক পিস’-এর পরিচালক ড. মার্শাল তাঁর ‘মেজর এপিসোড অব পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স: ১৯৪৬-২০১৪’ প্রবন্ধে লিখেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১০ লাখ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।

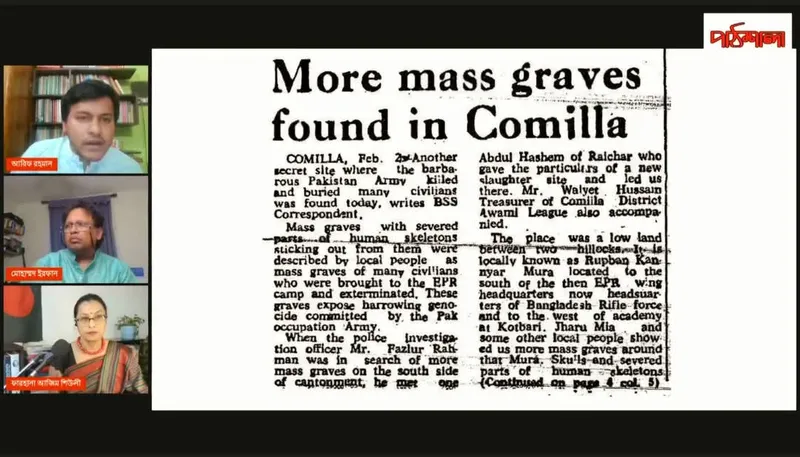

বক্তব্যে আরিফ বলেন, মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ হতে হলে তৎকালীন মোট জনগোষ্ঠীর ৪ শতাংশ শহীদ হতে হয়। একাত্তরে ৫ জনের পরিবার চিন্তা করলে সংখ্যাটা ০.১৬। অনেককেই এখন বলতে শোনা যায়, ‘কই আমার পরিবারে তো কেউ শহীদ হয়নি?’ একাত্তরে হয়তো তাদের পরিবারে কেউ মারা যায়নি, কিন্তু ডক্টর দীগেন্ত চন্দ্রের পরিবারের ৮ জন মারা গিয়েছিল। যারা এমন প্রশ্ন তোলে তারা হয়তো ভুলে যাচ্ছে, একাত্তরে বিশটা পরিবারের ভেতর একজন শহীদের খোঁজ পাওয়া মানে এখনকার প্রায় ২০০ পরিবারে একজন খুঁজে পাওয়ার সমান। আমাদের অনেকেরই জানা নেই যে, ভদ্রা নদী পাড়ের চুকনগরে ১ ঘন্টায় ১৫ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এক চট্রগ্রাম শহরেই ১১৬টা চিহ্নিত বধ্যভূমি আছে। সেই ১১৬ বধ্যভূমির একটা বধ্যভূমি নাম পাহাড়তলী বধ্যভূমি। যার কেবল একটা গর্ত থেকেই ১ হাজার ১০০টি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল, আর সেই বধ্যভূমিতে এরকম প্রায় একশ গর্ত ছিল। ‘ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিশনে’র হিসাব অনুসারে সারাদেশে এখন পর্যন্ত বধ্যভূমি আবিস্কার হয়েছে ৯৪২টা। ওদিকে ‘গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র’ সারা দেশের ৩০টা জেলায় গণহত্যার স্পট, বধ্যভূমি, গণকবর ও নির্যাতন কেন্দ্রের খোঁজ পেয়েছে ৫ হাজারেরও বেশি।

তিনি আরও বলেন, তুলনামূলক জনসংখ্যা বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, ৭১ সালে আমাদের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যাটা মোটেও অবিশ্বাস্য না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কম্বোডিয়ার খেমারুজরা ২৬০ দিনে তাদের দেশের ২১ শতাংশ মানুষকে হত্যা করে, রুয়ান্ডায় ১০০ দিনে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়, চিনের নানকিং ম্যাসাকারে মাত্র এক মাসে ৩ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে, আর্মেনিয়ার গণহত্যায় ৪৩ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে মারা হয় ১৫ লাখ, নাইজেরিয়ার ৩৫ হাজার সৈনিক ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে। ফলে সাড়ে ৭ কোটি জনগণের দেশে আর ৯২ হাজার পাকিস্তানি সেনা ও দুই লাখ প্রশিক্ষিত রাজাকার নিয়ে নাইজেরিয়ার মতো একই ৩০ লাখ ফিগার, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ মানুষের হত্যাকাণ্ড মোটেও অবিশ্বাস্য না।

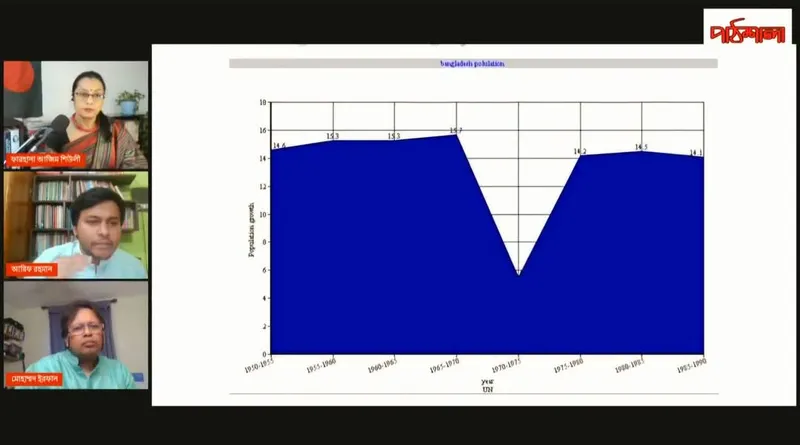

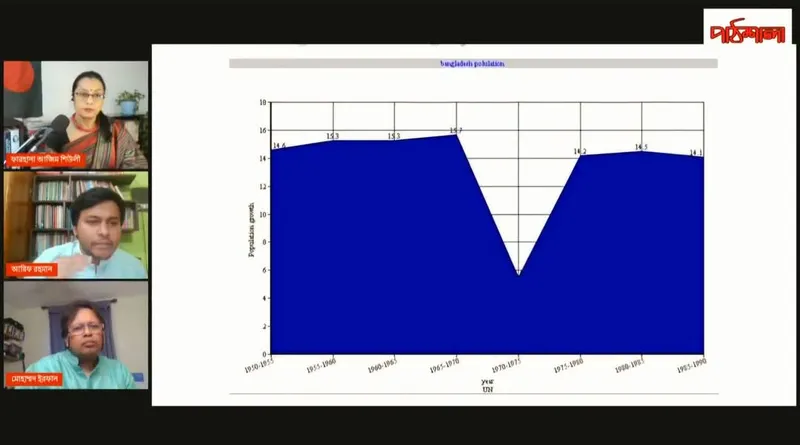

আরিফ বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের হিসাব। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লিপিবদ্ধ আছে জাতিসংঘের কাছে। যেকোনো দেশের নামের সঙ্গে 'ডেমোগ্রাফি' শব্দটা জুড়ে দিলেই বিশ্বকোষে আলাদা আলাদা নথি পাওয়া যায়। গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এমন দেশের (যেমন বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, নাইজেরিয়া, আর্মেনিয়া, ইরাক, কম্বোডিয়া ইত্যাদি) গণহত্যার সালের সঙ্গে ডেমোগ্রাফির জন্ম-মৃত্যু হারের পরিবর্তন দেখে একদম নিখুঁতভাবে বলে দেওয়া যায় কোন দেশে কখন যুদ্ধ হয়েছে। কোন দেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুহার বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক হ্রাস দেখে বোঝা যায় সেই দেশে গণহত্যা হয়েছিল অথবা হয়েছিল কোনো অতিমারি কিংবা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১৯৫০-১৯৫৫ সালে ১৪.৬, ১৯৫৫-১৯৬০ সালে ১৫.৩, ১৯৬০-১৯৬৫ সালে ১৫.৩, ১৯৬৫-১৯৭০ সালে ১৫.৭, ১৯৭০-১৯৭৫ সালে ৫.৩*, ১৯৭৫-১৯৮০ সালে ১৪.২, ১৯৮০-১৯৮৫ সালে ১৪.৫, ১৯৮৫-১৯৯০ সালে ১৪.১। দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৫-১৯৭০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৫’র ওপরে থাকা একটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হঠাৎ ১৯৭০-১৯৭৫ সালে ৫.৩ হয়ে গেল। ১৯৫০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতি ৫ বছরে জনসংখ্যা গড়ে ১৫.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি ১৯৭০-১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা এই হারে (১৫.৩%/৫ বছর) বৃদ্ধি পেত তাহলে ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াত ৭৭১ লাখ। অর্থাৎ ১৯৭০-১৯৭৫ সালে আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ৭০১-৭০৬=৬৫ লাখ। তবে এ কথা বলা দরকার, ৭১ থেকে ৭৫ সালের মধ্যে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও আরও বেশ বড় বড় কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যেমন: সত্তরের ঘূর্ণিঝড়, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধের পর ভারতে থেকে যাওয়া শরণার্থী ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ১৯৭০ সালের ভোলা ঘূর্ণিঝড় ছিল একটি শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় যা ১৯৭০ সালের ১৩ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে। এ পর্যন্ত রেকর্ডকৃত ঘূর্ণিঝড়সমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং এটি সর্বকালের সবচেয়ে ভঙ্করতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি। এ ঝড়ের কারণে প্রায় ৫ লাখ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে বলা হয়ে থাকে, প্রায় ৬ থেকে ৮ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও তখনকার সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ২৭ হাজার। শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে না-আসা মানুষের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়, কারণ তৎকালীন ভারত সরকার শরণার্থীদের হিসাব রাখত। সর্বোচ্চ হিসাবে সংখ্যাটা ৭ লাখ। আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত। ফলে এটি বাদ দিয়েই তিনটি উৎসে হতাহতের সর্বোচ্চ মান যোগ করে পাওয়া যায় ৫+৮+৭=২০ লাখ। ৬৫ লাখ থেকে ২০ লাখ বাদ দিলে থাকে ৪৫ লাখ। এই ৪৫ লাখ মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ - মুক্তিযুদ্ধ। এ ছাড়াও, আমাদের অসম্পূর্ণভাবে জেলাওয়ারি নিহত মানুষের তালিকা আছে। যেখানে অর্ধ-পূর্ণ হিসাবে ১৮টি জেলায় সাড়ে ১২ লাখ মানুষের হত্যাকাণ্ডের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় একেবারে জেলা ধরে ধরে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, যুদ্ধের প্রভাবে আগে ও পরে পরোক্ষ মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ থেকে ৭ লাখ মানুষের। অর্থাৎ সবরকম হিসেবেই শহীদের সংখ্যাটি ৩০ লাখের নিচে না, বরং আরও বেশিই দাঁড়ায়।

আরিফ সবশেষে উল্লেখ করেন, আমাদের দেশের মানুষ যেভাবে শহীদের তালিকা দাবি করে থাকে, তেমন নামীয় তালিকা (বেসামরিক ব্যক্তিদের) পৃথিবীর কোনো যুদ্ধের পরই করা যায়নি, করা যায়ও না। যুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। এসময় শুধু তথ্য সংগ্রহের সমস্যা না, আরও অনেক ঘটনা ঘটে। যেমন ব্যাপকসংখ্যক মানুষ দেশ ত্যাগ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই ফেরে না, অনেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পরিবার-সমাজ বিহীন ভবঘুরে মানুষরাও নিহত হয় যাদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও, আছে যুদ্ধের কারণে পরোক্ষ মৃত্যু। যারা হত্যা করে তারাও অপরাধ ঢাকার জন্য মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে। এসব কারণেই যুদ্ধে নিহতের পরিসংখ্যান সব সময় একটা সংখ্যা, নামসহ পূর্নাঙ্গ তালিকা না। এটাই পৃথিবীব্যাপী গৃহীত নিয়ম।

পাঠশালার এ আসরের আরেক আলোচক মোহাম্মদ ইরফান বলেন, যুদ্ধের ময়দানে এবং যুদ্ধের নানাবিধ অভিঘাতের কারণে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণ হারানো বাঙালিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান জরুরি। যুদ্ধ বা বড় ধরনের কোনো দুর্বিপাকে স্বল্পসময়ে ব্যাপক হতাহতের সংখ্যা পরিমাপে বিতর্ক ওঠা অস্বাভাবিক না। বিবদমান এক বা একাধিক রাজনৈতিক পক্ষ এ ধরনের বিতর্ককে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখতে সক্ষম হবার উদাহরণের ক্ষেত্রেও আমরাই একমাত্র জাতি নই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে নিহত ইহুদি জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে আজও প্রশ্ন তোলে ইহুদি-বিদ্বেষীরা, নাৎসি জার্মানির মেটিকুলাস রেকর্ডকিপিং-এর পরও। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন অস্বীকারের যে অপতৎপরতার সঙ্গে আমরা অতি পরিচিত, হলোকস্ট ডিনায়ারদের কাজেও সেই ছাপা দেখা যায়। বিজ্ঞানসম্মত জিজ্ঞাসা না বরং হত্যাকারীর অপরাধকে লঘু করে তোলার প্রয়াস ফুটে ওঠে এসব ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ফ্যাশিস্ট প্রচেষ্টায়। পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা অন্য জায়গায়। ভিন্নতা না বলে এটিকে ঘাটতি বললেই মনে হয় ভালো হয়। গত ৭০-৮০ বছরে হলোকস্ট ডিনায়ারদের সিস্টেম্যাটিকভাবে প্রতিরোধে যে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে পশ্চিমে, আমরা সেরকম কিছু গড়ে তুলতে পারিনি গত ৫০ বছরে। এই না-পারার পেছনে আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, হচ্ছে। সেসবের পুনরাবৃত্তি না-করে বরং কথা বলা দরকার বিতর্ক নিরসনে আমাদের অ্যাকাডেমিক জগতের ভূমিকা কিংবা পদ্ধতিগত গবেষণার ঘাটতি নিয়ে। দেশের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে বাংলাদেশের গবেষক-বিজ্ঞানি-পরিসংখ্যানবিদরা কী ধরনের পদ্ধতিগত গবেষণা করেছেন, কী ফলাফল পেয়েছেন, সে ফলাফল প্রচারণা ও প্রকাশনার কী উদ্যোগ নিয়েছেন সেসবের মূল্যায়ন করা দরকার। জানা দরকার বিশ্বের অপরাপর দেশের অ্যাকডেমিকদের অনুসৃত স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে আর কী কী করতে পারি আমরা শহীদের সংখ্যা নিরূপণে।

তিনি বলেন, স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করলেই শহীদের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নাও হতে পারে। সংবাদ বিশ্লেষণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে ত্রিশ লাখের যে সংখ্যা মুক্তিযুদ্ধের দেশজ বয়ানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমেই কেবল আরও গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব। শর্মিলা বোস বা ক্রিস্টোফার গারল্যাকের মতো পশ্চিমে সুপরিচিত গবেষকদের কাজের জবাব দিতে হলে কঠোর এবং রিগোরাস গবেষণাই একমাত্র পথ। এই ধরনের গবেষকদের কেবল জাতীয় ভিলেন বানিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে হবে না। একাত্তরের গণহত্যাকে বিশ্বের অন্যতম উচ্চমাত্রার গণহত্যা হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত করতে হলে আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রে প্রকাশের যোগ্য উচ্চমানের গবেষণায় হাত দিতে হবে আমাদের নিজেদের গবেষকদের।

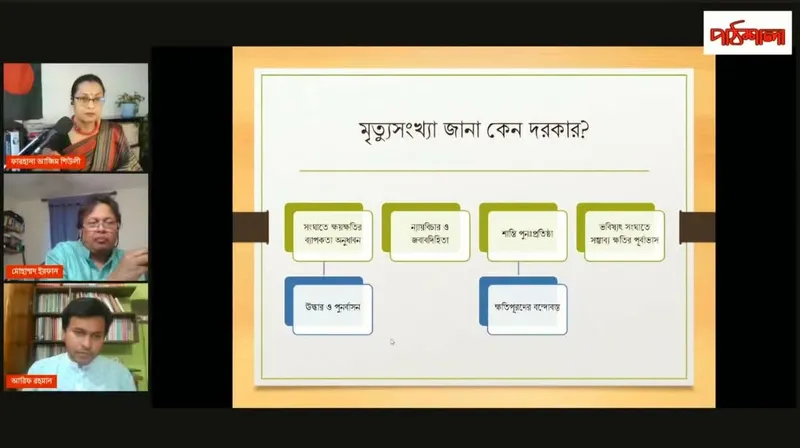

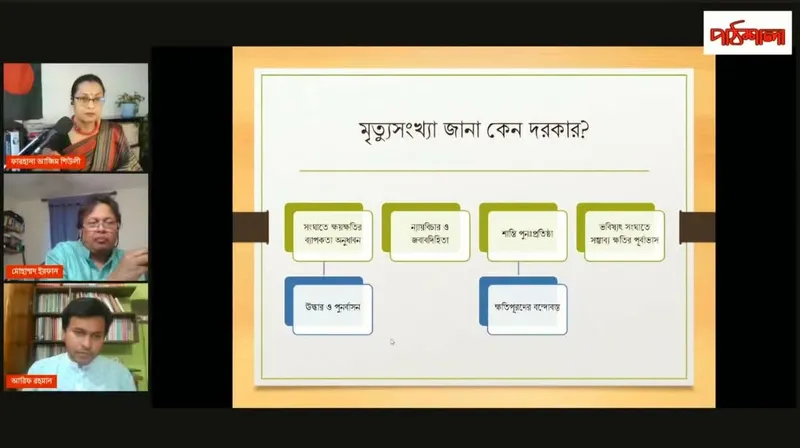

তিনি আরও বলেন, কেবল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভই যে গণহত্যা শুমারির একমাত্র বা আসল উদ্দেশ্য তা কিন্তু না। যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণ করার বিষয়টি নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

১. ক্ষতির ব্যাপকতা অনুধাবন: সঠিক মৃত্যু-পরিসংখ্যান সংঘাতে মানবিক ও সম্পদের ক্ষতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। মোটামুটি সঠিক পরিমাপ থাকলে নানান নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অপচয় কিংবা ঘাটতির আশঙ্কা কমে।

২. উদ্ধার ও পুনর্বাসন তৎপরতার পরিকল্পনা: নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান মানবিক সংগঠনগুলোকে প্রয়োজন নির্ধারণ, কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং সহায়তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, ইরাক যুদ্ধের সময় মৃত্যুর পরিসংখ্যান নির্ধারণ ইরাকি জনগণের প্রয়োজন বুঝতে এবং আরও বেশি সহায়তার পক্ষে সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মৃত্যুর তথ্য জনস্বাস্থ্য হুমকি চিহ্নিত করতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিকল্পনা করতে এবং সংকট চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে প্রাণহানি রোধে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা: সঠিক মৃত্যুর পরিসংখ্যান যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্য অপরাধের তদন্তে প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে, যা হতাহত ও তাদের পরিবারের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি এবং অপরাধীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৪. ক্ষতিপূরণ: মৃত্যুর পরিসংখ্যান ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবারের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ এবং সহিংসতার কারণে হওয়া মৃত্যুর সঠিক মূল্যায়ন ক্ষতিপূরণ এবং সংশোধনের জন্য সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫. ভবিষ্যৎ সংঘাতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পূর্বাভাস: ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া সংঘাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংঘাতে ক্ষতির পরিমাণের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

ইরফানের বক্তব্যে জানা যায়, এতসব গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকা সত্ত্বেও সংঘাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না সবসময়। যুদ্ধকালে পরিস্থিতির জটিলতা যুদ্ধের সময় কিংবা যুদ্ধোত্তরকালে হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করা কঠিন করে তোলে। যুদ্ধরত পক্ষগুলো নিজেদের স্বার্থে তথ্য গোপন করে বা মিথ্যা তথ্য ছড়ায়। যুদ্ধকালে বিধিনিষেধ এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ কমিয়ে দেয়। তথ্যের উৎস বন্ধ হয়ে যায় বা সীমিত হয়ে পড়ে। সংঘাত বা সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণ করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে আছে:

১. তথ্যের ঘাটতি: নিরাপত্তার অভাব, এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং সঠিক মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহে বাধা দেয়। গবেষকেরা সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জরিপ পরিচালনা বা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকির মুখোমুখি হন।

২. প্রয়োজনীয় গবেষণা উপকরণের অভাব: লজিস্টিকের অপ্রতুলতা যুদ্ধকালে পরিস্থিতিতে গবেষণা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যুদ্ধের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অনেক সময় আপাতঃ নিরীহ কোনো গবেষণা উপকরণও ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত ৯/১১ পরবর্তী ইরাক যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা জরিপবিষয়ক একটি গবেষণায় এ ধরনের একটি সমস্যার উল্লেখ আছে। জরিপকারীরা শুরুতে জনপদের দৈবচয়নের কাজে জিপিএস ব্যবহার করছিলেন। স্থানীয় জনগণের ধারণা হয়, এই জিপিএসগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ড্রোনগুলোকে বোমা ফেলার জায়গা চিহ্নিত করার কাজে সাহায্য করছে। জরিপকারীরা শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক এলাকাগুলোর তালিকা নিয়ে ক্লাস্টারভিত্তিক দৈবচয়ন করেন। তবে প্রযুক্তিগত উন্নতিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে হিসাবে সুবিধাও হতে পারে। দেশব্যাপী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের গণকবর খুঁজে বের করতে বাংলাদেশের গবেষকেরা উন্নত ইমেজিং ব্যবহার করতে পারেন।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের ব্যাঘাত: সংঘাত এবং সংকট প্রায়ই জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যানের নিবন্ধন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ধ্বংস করে বা ব্যাহত করে। তথ্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ায় পরবর্তীকালে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও মান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. উপাত্ত সংগ্রহে পদ্ধতিগত দুর্বলতা: তথ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ না থাকায় স্বল্পপরিচিত উৎস থেকে অপ্রচলিত প্রথায় সংগৃহীত তথ্যের সঠিক মান বজায় থাকে না। সঠিক যাচাই বাছাই ছাড়া এ ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হলে আন্ডারকাউন্টিং এবং ডাবল-কাউন্টিংয়ের সম্ভাবনা থাকে।

৫. রিপোর্টিং এবং সনাক্তকরণের সমস্যা: মৃত্যু কিংবা নির্যাতনের ঘটনা অনেক সময় ভয়, কলঙ্ক বা রিপোর্টিং ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে রিপোর্ট করা হয় না। এছাড়াও, সংকটের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মৃত্যুর ভুল শ্রেণিবিন্যাস শুমারিতে নানান ধরনের ত্রুটির জন্ম দিতে পারে, বিশেষত যখন মৃত্যুর জন্য একাধিক কারণ দায়ী থাকে।

৬. তথ্য বিকৃতি: সংঘাত বা সংকটে জড়িত পক্ষগুলো কৌশলগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে হতাহতের সংখ্যা গোপন বা বিকৃত করতে পারে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে, উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষের ক্ষতির সংখ্যা অতিরঞ্জিত করেছে এবং তাদের নিজস্ব ক্ষতির সংখ্যা কমিয়ে দেখিয়েছে, যা পক্ষপাতমূলক রিপোর্টিংয়ের সমস্যাকে তুলে ধরে। এই বিকৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যা কম দেখানো থেকে শুরু করে বেসামরিক মৃত্যুকে যোদ্ধার মৃত্যু হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ নিতে পারে।

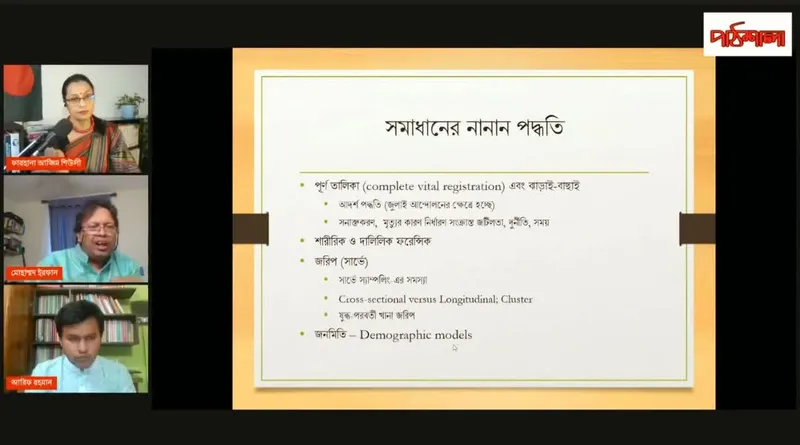

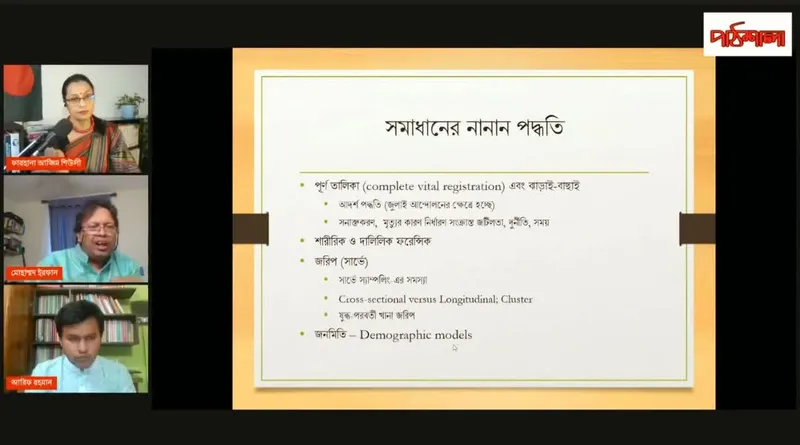

ইরফান বলেন, এসব সমস্যার সমাধানে বিশেষজ্ঞরা যুদ্ধকালে বা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত সীমিত তথ্যের ভিত্তিতেই হতাহতের সংখ্যা যতটা সম্ভব সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য নানান পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ব্যাপক মাত্রার হত্যাযজ্ঞ তথা স্বল্পসময়ে ঘটে যাওয়া ব্যাপক পরিমাণ অনিবন্ধিত মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং গাণিতিক মডেলের ব্যবহার আজকাল সুপ্রচলিত। একাত্তরের গণহত্যায় ৩০ লাখ বা ততোধিক শহীদ হবার মতো একাধিক প্রমাণ হাতে থাকার পরও এ ধরনের একটি গবেষণা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করতে পারেননি বাংলাদেশি কোনো গবেষক। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন: যুদ্ধকালে মৃত্যুর সঠিক এবং নিরবচ্ছিন্ন তালিকাভুক্তি যুদ্ধে প্রাণ হারানো লোকেদের সংখ্যা হিসাব করার সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে এটি ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবসম্মত না। যেকোনো সংঘাতে নিবন্ধন ব্যবস্থা ব্যাহত হবার ব্যাপারটি হিসেবে না-নিলে মৃত্যুর হার নির্ধারণে ভুলের পরিমাণ বেড়ে যায়। সংঘাতকালে নিবন্ধন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা পূরণে অনেক সময় সংঘাত্তোরকালে প্রশিক্ষিত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে নিবন্ধন তালিকা পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করা হয়। গুয়াতেমালায় দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের নিপীড়নে প্রাণ হারানো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মৃত্যুর কোনো ধরনের ময়নাতদন্ত বা সনদ না-থাকায় পরবর্তীতে এ ধরনের মৌখিক ময়না তদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর হিসাব সম্পূর্ণ করা হয়।

২. ফরেনসিক প্রমাণ: যুদ্ধকালে ব্যবহৃত নানান নথিপত্রের বিশ্লেষণ করে পরবর্তীতে যুদ্ধে হতাহতের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়। যুদ্ধকালে বন্দিশালা বা শ্রমশিবিরে জার্মানরা তাদের জঘন্য নির্যাতনের যেসব রেকর্ড রেখেছিল পরবর্তীতে হলোকাস্টে জীবন হারানোদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সেসব কাজে লাগে। এ ছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুদ্ধ ময়দানে বা গণকবরে শহীদদের দেহাবশেষ সনাক্ত এবং শুমারি করা আগের চেয়েও সহজ হয়েছে এখন।

৩. জরিপ: যুদ্ধকালে বা যুদ্ধের পর জীবিত স্বজনের মাঝে জরিপ করে মৃতের সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ধরনের জরিপ আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় নিবন্ধিত না-হওয়া তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এ ধরনের জরিপে নমুনা জনগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করে বৃহত্তর জনসাধারণে মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় প্রায় অভ্রান্তভাবে। জরিপে নমুনা চয়নের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার, জরিপের প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সতর্কতা এবং প্রাপ্ত উপাত্তের সঠিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে জরুরি। এ ধরনের জরিপের নানান অসুবিধা এবং ফলশ্রুতিতে গণনার ফলাফলে সম্ভাব্য পক্ষপাতের কথাও মাথায় রাখা দরকার। স্মৃতিভ্রমজনিত পক্ষপাত এ ধরনের একটি সমস্যা। যুদ্ধকালে শারীরিক ট্রমা বা বাস্তুচ্যুতি ইত্যাকার নানান কারণে উত্তরদাতারা মৃত্যুর সঠিক তথ্য মনে রাখতে বা রিপোর্ট করতে নাও পারে।

৪. জনমিতি মডেলিং: জনসংখ্যা বিদ্যায় পরিমাপ ও পরিসংখ্যানের কাজে নানা ধরনের জনমিতি মডেল ব্যবহৃত হয়। এসব মডেলের বিভিন্ন সূত্র ও সমীকরণ ব্যবহার করে স্বাভাবিক সময়ে সংগৃহীত উপাত্তের সাহায্যে যুদ্ধকালে মৃত্যুর অলব্ধ পরিসংখ্যান নির্ণয় করা যায়। জনসংখ্যার উপাত্তের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের গড় আয়ুর টাইম সিরিজ ডেটাবেস অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গড় আয়ু তার আগের ও পরের বছরের প্রায় অর্ধেক। গড় আয়ুতে এই হঠাৎ পরিবর্তন কী নির্দেশ করে? বিপুলসংখ্যক অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের এবং শিশুদের ব্যাপক মৃত্যুর ফলেই কেবল গড় আয়ু ৪৯.৬ বৎসর থেকে ২৬.৫ বৎসরে নেমে আসা সম্ভব এক বৎসরের মধ্যে। একাত্তরের আগে-পরের বছরগুলোর বয়সভিত্তিক মৃত্যুহারের ডিস্ট্রিবিউশন ও লাইফ টেবল থেকে এ ধরনের বড় মাপের গড় আয়ু পরিবর্তনের জন্য কত মৃত্যু দরকার সেটি হিসাব করে বের করা যায়। এ ধরনের মডেল থেকে পাওয়া হিসাব জরিপ বা অন্য উপায়ে পাওয়া হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে শুমারির ফল আরও নির্ভুল করা যায়।

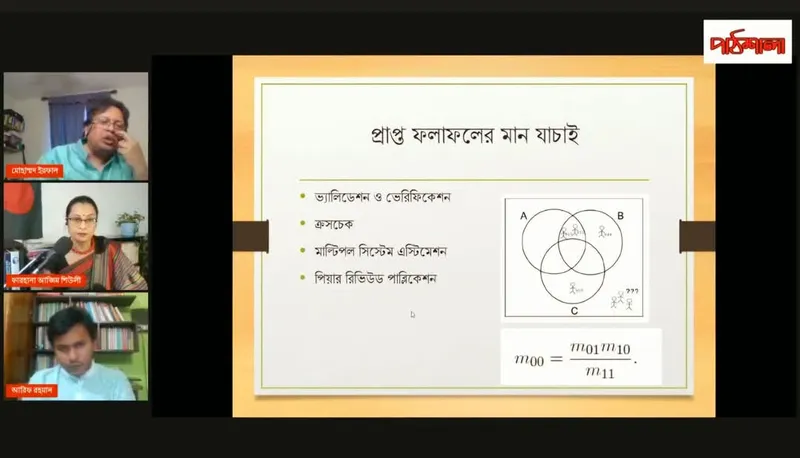

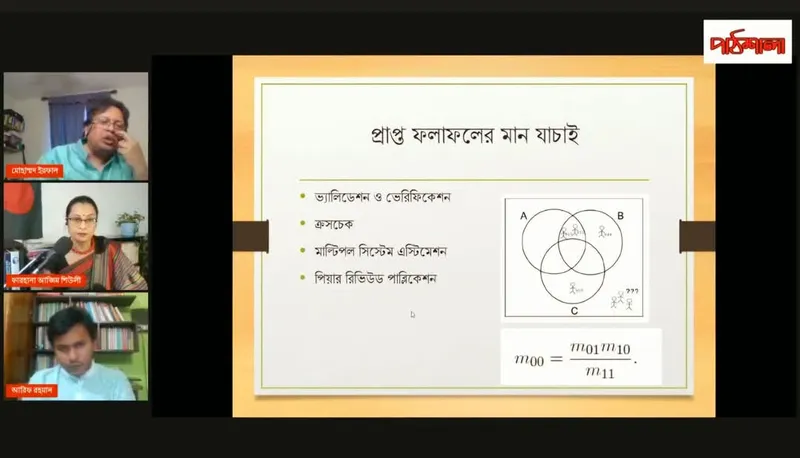

তিনি যোগ করেন, বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর এক বা একাধিক ব্যবহার করে নিরূপণ করা শহীদের সংখ্যা কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা জার্নালে ছাপাতে চাইলে প্রাপ্ত ফলাফলের বৈধতা প্রমাণের এবং ব্যবহৃত মডেলের সঠিকতা যাচাইয়ের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মাল্টিপল সিস্টেম এস্টিমেশন এ ধরনের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দুই বা ততধিক উৎস থেকে প্রাপ্ত শুমারি তথ্যে আন্ডার কাউন্টিং বা ডাবল কাউন্টিংয়ের ত্রুটি বের করা যায় ভুল-নির্ভুলের সম্ভাব্যতার ভেতরের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র ব্যবহার করে।

সবশেষে ইরফান বলেন, ৩০ লাখ শহীদ যে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা এটি সম্পর্কে একাত্তরের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বাঙালির মনে সন্দেহ না-থাকলেও বাঙালি গবেষকদের সুসংবদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোতে সত্যটি তুলে ধরার দৃষ্টান্ত প্রায় দেখাই যায়নি। সে ধরনের গবেষণা কাজ করার জন্য কী ধরনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন সেটি আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের গবেষকরা এ কাজে এগিয়ে আসবেন। সংঘাত, গণহত্যা এবং হঠাৎ আঘাতমূলক ঘটনার সময় মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণ একটি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার, তথ্য উৎসের মিলন, সীমাবদ্ধতা স্বীকার এবং পক্ষপাত মোকাবিলার মাধ্যমে আরও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য অনুমান করা সম্ভব। এই তথ্য মানবিক সহায়তা পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ পরিকল্পনা এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার ও পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিহার্য।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে আলোচক আরিফ রহমান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সম্ভাব্য সংখ্যা যে ৩০ লাখেরও বেশি, সেটি উপস্থাপন করেন। এ ছাড়াও, আরিফ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় তুলে আনেন, যেমন - শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের উৎস, শহীদের বিভিন্ন সংখ্যার দাবির পেছনের যুক্তিসহ ব্যাখ্যা, শহীদের সংখ্যাকে ঘিরে বিতর্কের রাজনীতি, শহীদের সংখ্যা নিরূপণে সংজ্ঞায়নের সমস্যা, সংজ্ঞায়নের রাজনীতি, শহীদের সংখ্যাকে ঘিরে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ গড়ে ওঠার পেছনের যুক্তি, নিজের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে শহীদের সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতিগত সমস্যা-সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

আরিফ তাঁর আলোচনায় গবেষণার তথ্যসূত্র উল্লেখ ছাড়াও কয়েকটি গবেষণা সবিস্তারে আলাপ করেন। এবং সর্বোপরি তাঁর আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণহত্যার মর্মস্পর্শী কিছু বিবরণ। আলোচক ইরফানের আলোচনাও শুধু পরিসংখ্যান মডেলের প্রয়োগে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক-একাডেমিক পরিমণ্ডলে আমাদের গণহত্যার উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সম্ভাব্য করণীয় নিয়েও বিশদে বলেন তিনি।

আলোচক আরিফ রহমান ও মোহাম্মদ ইরফানের তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত আলোচনা ঋদ্ধ করে শ্রোতা-দর্শকদের। সবশেষে একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদসহ বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পাঠশালার আসরের সমাপ্তি টানা হয়।

আসরের সঞ্চালনায় ছিলেন ফারহানা আজিম শিউলী।

কানাডার টরন্টোভিত্তিক শিল্প-সাহিত্য চর্চার প্ল্যাটফর্ম পাঠশালার ৪৮তম ভার্চুয়াল আসর ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই আসরে আলোচক ছিলেন ‘ত্রিশ লক্ষ শহীদ: বাহুল্য নাকি বাস্তবতা’ সহ মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যাবিষয়ক একাধিক বইয়ের লেখক আরিফ রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ডি ইন্সটিটিউটের জ্যেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ ইরফান।

জাতি হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ ও গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আর এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সম্ভবত শহীদের সংখ্যা নিয়ে। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পেরোলেও, ইতিহাসের যেসব মৌলিক বিষয় অনায়াসেই মীমাংসিত হতে পারত শাসকের আন্তরিকতায়, সেসব বিষয়ের ন্যারেটিভ-কাউন্টার ন্যারেটিভ হয়েই চলছে আজ অবধি, কম-বেশি প্রতিটি সরকারের কার্যকর-নির্মোহ সহযোগিতার অভাব ও স্বাধীনতা-বিরোধীদের লাগাতার অপপ্রচারের কারণে। মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক করে, কমিয়ে দেখিয়ে জামাতসহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির অপরাধ লঘু করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে।

গণহত্যার খতিয়ান, জনমিতি থেকে পাওয়া জন্ম-মৃত্যুহার সংক্রান্ত উপাত্ত, দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক-স্বীকৃত অ্যাকাডেমিক গবেষণাসহ আরও বিভিন্ন তথ্যসূত্র ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সম্ভাব্য সংখ্যা নিয়ে বলেন আরিফ রহমান। এবং ৭১–এর গণহত্যার মতো ব্যাপক মাত্রার ঐতিহাসিক হত্যাযজ্ঞে কিংবা স্বল্প সময়ে ব্যাপক পরিমাণে অনিবন্ধিত মৃত্যু ঘটানো কোনো ঘটনায়, মৃতের সংখ্যা নিরূপণে পরিসংখ্যান মডেলের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন মোহাম্মদ ইরফান।

আলোচক আরিফ বলেন, শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন একটি বিতর্ক। তবে এ ধরনের বিতর্ক শুধু ৭১–এর গণহত্যা নিয়েই না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে, রুয়ান্ডা গণহত্যা নিয়ে, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিয়ে এবং সাম্প্রতিক জুলাই অভুত্থানের নিহতদের সংখ্যা নিয়েও দেখতে পাই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে এই ‘বিতর্কে’র পেছনের সবচেয়ে প্রচলিত মিথটি হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিলিয়ন ও লাখের পার্থক্য বুঝতে পারেননি এবং পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে সাংবাদিকদের কাছে শহীদের সংখ্যা ‘থ্রি লাখ’ বলতে গিয়ে ‘থ্রি মিলিয়ন’ বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি যুদ্ধের প্রাথমিক সময় থেকে গণহত্যার বিষয়ে উল্লেখ করা সংখ্যাগুলো দেখি তাহলে দেখতে পাব: মাওলানা ভাসানী যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়েই দশ লাখ হত্যাকাণ্ডের কথা তাঁর ‘বিশ্ববাসীর কাছে ফরিয়াদ’-এ বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর খালেদ মোশাররফ কানাডার গ্রানাডা টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘ইতিমধ্যে দশ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।’ কবি আসাদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘বারবারা বিডলারকে’ কবিতায় লিখেছেন: ‘তোমাদের কাগজে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খার ছবি ছাপা হয়/ বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে দেখো/ ওটা একটা জল্লাদের ছবি/ পনেরো লক্ষ নিরস্ত্র লোককে ঠান্ডা মাথায় সে হত্যা করেছে…।’

তিনি আরও বলেন, যুদ্ধ চলাকালে বিদেশি উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রিকায় শহীদের সংখ্যা নিয়ে লেখা হয়: ‘টাইমস’ একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতেই লিখেছে নিহতের সংখ্যা ৩ লাখ ছাড়িয়েছে এবং বাড়ছে, ‘নিউজউইক’ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লিখেছে নিহত ৭ লাখ, ‘দ্য বাল্টিমোর সান’ ১৪ মে লিখেছে সংখ্যাটা ৫ লাখ, ‘দ্য মোমেন্টো কারাকাস’ জুনের ১৩ তারিখে লিখেছে ৫ থেকে ১০ লাখ, জুনে জার্মান সরকারের ইশতেহারে লেখা হয় ১০ লাখ, ‘কাইরান ইন্টারন্যাশনাল’ ২৮ জুলাই লিখেছে ৫ লাখ, ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’ ২৩ জুলাই রিপোর্টে দেখিয়েছে সংখ্যাটা প্রায় ১০ লাখ, ‘টাইমস’ সেপ্টেম্বরে লিখেছে ১০ লক্ষাধিক, ‘দ্য হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস’ ১ অক্টোবর লিখেছে শহীদের সংখ্যা ২০ লাখ। গণহত্যা চলমান অবস্থায় অসম্পূর্ণ তথ্যসূত্র দিয়েই এসব নিউজ করা হয়েছে। কারণ ডিসেম্বরের আগে পূর্ণ খবর পাওয়া অসম্ভব ছিল। যুদ্ধের সময় শহীদের সংখ্যা যে ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল তা এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে।

তিনি যোগ করেন, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর আর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে (বঙ্গবন্ধু দেশে আসার আগ পর্যন্ত) গণমাধ্যমে প্রাপ্ত কিছু তথ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চরমপত্রের শেষ পর্বে এম আর আখতার মুকুল ৩০ লাখ শহীদের কথা বলেছিলেন, যখন বঙ্গবন্ধু জানতেনই না দেশ যে স্বাধীন হয়েছে। এর ৬ দিন পর অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর ‘দৈনিক পূর্বদেশ’ পত্রিকায় ‘ইয়াহিয়া জান্তার ফাঁসি দাও’ শিরোনামে লেখা হয়: ‘হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দু’শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।’ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র ‘প্রাভদা’ পত্রিকা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ ৩০ লাখ শহীদের বিষয়টি প্রকাশ করে। জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ ৩০ লাখ শহীদের কথা প্রকাশ করে ‘মর্নিং নিউজ’ - ‘Over 30 lakh persons were killed throughout Bangladesh by the Pakistani occupation forces during the last nine months.’ ঢাকার পত্রিকা ‘দৈনিক অবজারভার’ জানুয়ারির ৫ তারিখে শিরোনাম করে ‘Pak Army Killed over 30 Lakh people’। ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকা ৩০ লাখ শহীদের কথা লেখে ‘জল্লাদের বিচার করতে হবে’ শিরোনামের নিবন্ধে জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখ। এই পর্যায়ে উল্লিখিত প্রতিটি দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকায় শহীদের সংখ্যা প্রকাশের সময়কাল বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার আগে।

এ পর্যায়ে আরিফ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক গবেষণাসহ আরও কিছু তথ্যসূত্র উল্লেখ করে ৩০ লাখ শহীদের বিষয়ে সাক্ষ্য হাজির করেন। ১৯৮১ সালে ‘ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটস ডিকলারেশানে’ লেখা হয়েছে: ‘মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যা স্বল্পতম সময়ে সংখ্যার দিকে সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ৬০০০ থেকে ১২০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্ব্বোচ্চ নিধনের হার।’ পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই কাজ (দিনপ্রতি ৬ থেকে ১২ হাজার বাঙালি নিধন) করেছে মোটামুটি ২৬০ দিনে (একাত্তরের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত)। অর্থাৎ বাঙালি নিধনের লোয়ার লিমিট: ৬০০০x২৬০=১৫ লাখ ৬০ হাজার। আর নিধনের আপার লিমিট: ১২০০০x২৬০=৩১ লাখ ২০ হাজার। ‘এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা’র ২০০৩ সালের সংস্করণে বাংলাদেশ নামক অধ্যায়ে একাত্তরে মৃত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেছে ৩০ লাখ। পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী সামান্থা পাওয়ার-এর লেখা গণহত্যা সম্পর্কিত সর্বাধিক বিক্রিত গণহত্যা নিয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘আ প্রব্লেম ফ্রম হেল: আমেরিকা অ্যান্ড দ্য এইজ অব জেনোসাইড’-এ ১৯৭১ সালে শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ বলা হয়েছে। ‘গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস’ অনুসারে বাংলাদেশের গণহত্যা বিংশ শতকে সংঘটিত গণহত্যার সর্বোচ্চ ৫টির একটি। প্রখ্যাত গণহত্যা গবেষক লিও কুপারের জেনোসাইড বইটির প্রচ্ছদে – ১৯১৫: ৮ লাখ আর্মেনিয়ান, ১৯৩৩-৪৫: ৬০ লাখ ইহুদি, ১৯৭১: ৩০ লাখ বাংলাদেশি, ১৯৭২-৭৫: ১ লাখ হুটু এবং নিচে লাল কালিতে বড় করে জেনোসাইড লেখা রয়েছে। রাজনীতি বিজ্ঞানের দুই দিকপাল ড. টেড রবার্ট গার ও ড. বারবারা হার্ফের গবেষণালব্ধ বই ‘টুয়ার্ডস এম্পিরিক্যাল থিওরি অব জেনোসাইডস অ্যান্ড পলিটিসাইডস’ বইয়ে ১৯৭১ সালের সংঘাতে ১২ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গণহত্যা বিশেষজ্ঞ, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রুডলফ যোসেফ রামেল তাঁর লেখা বিশ্বে গণহত্যা নিয়ে সংখ্যাগতভাবে অন্যতম কমপ্রিহেন্সিভ বই 'স্ট্যাটিস্টিক্স অব ডেমোসাইড’ বইটির অষ্টম অধ্যায়ে ‘স্ট্যাটিস্টিক্স অব পাকিস্তান’স ডেমোসাইড: এস্টিমেটস, ক্যালকুলেশন্স অ্যান্ড সোর্সেস’ নিবন্ধে দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার ঘরে মৃত্যু হয় ৩০ লাখ ৩ হাজার মানুষের। ড. রুডলফ যোসেফ রামেল তাঁর 'চায়নাস ব্লাডি সেঞ্চুরি’ এবং ‘লিথল পলিটিক্স: সোভিয়েট জেনোসাইড অ্যান্ড মাস মার্ডার সিন্স নাইন্টিন-সেভেন্টিন’ নামের ২টি গবেষণাধর্মী বইয়ের পরিশিষ্টে গণহত্যার পরিসংখ্যান করার পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করেছেন। ‘সেন্টার ফর সিস্টেমেটিক পিস’-এর পরিচালক ড. মার্শাল তাঁর ‘মেজর এপিসোড অব পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স: ১৯৪৬-২০১৪’ প্রবন্ধে লিখেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১০ লাখ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।

বক্তব্যে আরিফ বলেন, মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ হতে হলে তৎকালীন মোট জনগোষ্ঠীর ৪ শতাংশ শহীদ হতে হয়। একাত্তরে ৫ জনের পরিবার চিন্তা করলে সংখ্যাটা ০.১৬। অনেককেই এখন বলতে শোনা যায়, ‘কই আমার পরিবারে তো কেউ শহীদ হয়নি?’ একাত্তরে হয়তো তাদের পরিবারে কেউ মারা যায়নি, কিন্তু ডক্টর দীগেন্ত চন্দ্রের পরিবারের ৮ জন মারা গিয়েছিল। যারা এমন প্রশ্ন তোলে তারা হয়তো ভুলে যাচ্ছে, একাত্তরে বিশটা পরিবারের ভেতর একজন শহীদের খোঁজ পাওয়া মানে এখনকার প্রায় ২০০ পরিবারে একজন খুঁজে পাওয়ার সমান। আমাদের অনেকেরই জানা নেই যে, ভদ্রা নদী পাড়ের চুকনগরে ১ ঘন্টায় ১৫ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এক চট্রগ্রাম শহরেই ১১৬টা চিহ্নিত বধ্যভূমি আছে। সেই ১১৬ বধ্যভূমির একটা বধ্যভূমি নাম পাহাড়তলী বধ্যভূমি। যার কেবল একটা গর্ত থেকেই ১ হাজার ১০০টি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল, আর সেই বধ্যভূমিতে এরকম প্রায় একশ গর্ত ছিল। ‘ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিশনে’র হিসাব অনুসারে সারাদেশে এখন পর্যন্ত বধ্যভূমি আবিস্কার হয়েছে ৯৪২টা। ওদিকে ‘গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র’ সারা দেশের ৩০টা জেলায় গণহত্যার স্পট, বধ্যভূমি, গণকবর ও নির্যাতন কেন্দ্রের খোঁজ পেয়েছে ৫ হাজারেরও বেশি।

তিনি আরও বলেন, তুলনামূলক জনসংখ্যা বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, ৭১ সালে আমাদের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যাটা মোটেও অবিশ্বাস্য না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কম্বোডিয়ার খেমারুজরা ২৬০ দিনে তাদের দেশের ২১ শতাংশ মানুষকে হত্যা করে, রুয়ান্ডায় ১০০ দিনে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়, চিনের নানকিং ম্যাসাকারে মাত্র এক মাসে ৩ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে, আর্মেনিয়ার গণহত্যায় ৪৩ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে মারা হয় ১৫ লাখ, নাইজেরিয়ার ৩৫ হাজার সৈনিক ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে। ফলে সাড়ে ৭ কোটি জনগণের দেশে আর ৯২ হাজার পাকিস্তানি সেনা ও দুই লাখ প্রশিক্ষিত রাজাকার নিয়ে নাইজেরিয়ার মতো একই ৩০ লাখ ফিগার, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ মানুষের হত্যাকাণ্ড মোটেও অবিশ্বাস্য না।

আরিফ বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের হিসাব। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লিপিবদ্ধ আছে জাতিসংঘের কাছে। যেকোনো দেশের নামের সঙ্গে 'ডেমোগ্রাফি' শব্দটা জুড়ে দিলেই বিশ্বকোষে আলাদা আলাদা নথি পাওয়া যায়। গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এমন দেশের (যেমন বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, নাইজেরিয়া, আর্মেনিয়া, ইরাক, কম্বোডিয়া ইত্যাদি) গণহত্যার সালের সঙ্গে ডেমোগ্রাফির জন্ম-মৃত্যু হারের পরিবর্তন দেখে একদম নিখুঁতভাবে বলে দেওয়া যায় কোন দেশে কখন যুদ্ধ হয়েছে। কোন দেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুহার বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক হ্রাস দেখে বোঝা যায় সেই দেশে গণহত্যা হয়েছিল অথবা হয়েছিল কোনো অতিমারি কিংবা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১৯৫০-১৯৫৫ সালে ১৪.৬, ১৯৫৫-১৯৬০ সালে ১৫.৩, ১৯৬০-১৯৬৫ সালে ১৫.৩, ১৯৬৫-১৯৭০ সালে ১৫.৭, ১৯৭০-১৯৭৫ সালে ৫.৩*, ১৯৭৫-১৯৮০ সালে ১৪.২, ১৯৮০-১৯৮৫ সালে ১৪.৫, ১৯৮৫-১৯৯০ সালে ১৪.১। দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৫-১৯৭০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৫’র ওপরে থাকা একটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হঠাৎ ১৯৭০-১৯৭৫ সালে ৫.৩ হয়ে গেল। ১৯৫০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতি ৫ বছরে জনসংখ্যা গড়ে ১৫.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি ১৯৭০-১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা এই হারে (১৫.৩%/৫ বছর) বৃদ্ধি পেত তাহলে ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াত ৭৭১ লাখ। অর্থাৎ ১৯৭০-১৯৭৫ সালে আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ৭০১-৭০৬=৬৫ লাখ। তবে এ কথা বলা দরকার, ৭১ থেকে ৭৫ সালের মধ্যে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও আরও বেশ বড় বড় কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যেমন: সত্তরের ঘূর্ণিঝড়, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধের পর ভারতে থেকে যাওয়া শরণার্থী ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ১৯৭০ সালের ভোলা ঘূর্ণিঝড় ছিল একটি শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় যা ১৯৭০ সালের ১৩ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে। এ পর্যন্ত রেকর্ডকৃত ঘূর্ণিঝড়সমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং এটি সর্বকালের সবচেয়ে ভঙ্করতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি। এ ঝড়ের কারণে প্রায় ৫ লাখ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে বলা হয়ে থাকে, প্রায় ৬ থেকে ৮ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও তখনকার সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ২৭ হাজার। শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে না-আসা মানুষের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়, কারণ তৎকালীন ভারত সরকার শরণার্থীদের হিসাব রাখত। সর্বোচ্চ হিসাবে সংখ্যাটা ৭ লাখ। আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত। ফলে এটি বাদ দিয়েই তিনটি উৎসে হতাহতের সর্বোচ্চ মান যোগ করে পাওয়া যায় ৫+৮+৭=২০ লাখ। ৬৫ লাখ থেকে ২০ লাখ বাদ দিলে থাকে ৪৫ লাখ। এই ৪৫ লাখ মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ - মুক্তিযুদ্ধ। এ ছাড়াও, আমাদের অসম্পূর্ণভাবে জেলাওয়ারি নিহত মানুষের তালিকা আছে। যেখানে অর্ধ-পূর্ণ হিসাবে ১৮টি জেলায় সাড়ে ১২ লাখ মানুষের হত্যাকাণ্ডের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় একেবারে জেলা ধরে ধরে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, যুদ্ধের প্রভাবে আগে ও পরে পরোক্ষ মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ থেকে ৭ লাখ মানুষের। অর্থাৎ সবরকম হিসেবেই শহীদের সংখ্যাটি ৩০ লাখের নিচে না, বরং আরও বেশিই দাঁড়ায়।

আরিফ সবশেষে উল্লেখ করেন, আমাদের দেশের মানুষ যেভাবে শহীদের তালিকা দাবি করে থাকে, তেমন নামীয় তালিকা (বেসামরিক ব্যক্তিদের) পৃথিবীর কোনো যুদ্ধের পরই করা যায়নি, করা যায়ও না। যুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। এসময় শুধু তথ্য সংগ্রহের সমস্যা না, আরও অনেক ঘটনা ঘটে। যেমন ব্যাপকসংখ্যক মানুষ দেশ ত্যাগ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই ফেরে না, অনেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পরিবার-সমাজ বিহীন ভবঘুরে মানুষরাও নিহত হয় যাদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও, আছে যুদ্ধের কারণে পরোক্ষ মৃত্যু। যারা হত্যা করে তারাও অপরাধ ঢাকার জন্য মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে। এসব কারণেই যুদ্ধে নিহতের পরিসংখ্যান সব সময় একটা সংখ্যা, নামসহ পূর্নাঙ্গ তালিকা না। এটাই পৃথিবীব্যাপী গৃহীত নিয়ম।

পাঠশালার এ আসরের আরেক আলোচক মোহাম্মদ ইরফান বলেন, যুদ্ধের ময়দানে এবং যুদ্ধের নানাবিধ অভিঘাতের কারণে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণ হারানো বাঙালিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান জরুরি। যুদ্ধ বা বড় ধরনের কোনো দুর্বিপাকে স্বল্পসময়ে ব্যাপক হতাহতের সংখ্যা পরিমাপে বিতর্ক ওঠা অস্বাভাবিক না। বিবদমান এক বা একাধিক রাজনৈতিক পক্ষ এ ধরনের বিতর্ককে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখতে সক্ষম হবার উদাহরণের ক্ষেত্রেও আমরাই একমাত্র জাতি নই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে নিহত ইহুদি জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে আজও প্রশ্ন তোলে ইহুদি-বিদ্বেষীরা, নাৎসি জার্মানির মেটিকুলাস রেকর্ডকিপিং-এর পরও। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন অস্বীকারের যে অপতৎপরতার সঙ্গে আমরা অতি পরিচিত, হলোকস্ট ডিনায়ারদের কাজেও সেই ছাপা দেখা যায়। বিজ্ঞানসম্মত জিজ্ঞাসা না বরং হত্যাকারীর অপরাধকে লঘু করে তোলার প্রয়াস ফুটে ওঠে এসব ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ফ্যাশিস্ট প্রচেষ্টায়। পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা অন্য জায়গায়। ভিন্নতা না বলে এটিকে ঘাটতি বললেই মনে হয় ভালো হয়। গত ৭০-৮০ বছরে হলোকস্ট ডিনায়ারদের সিস্টেম্যাটিকভাবে প্রতিরোধে যে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে পশ্চিমে, আমরা সেরকম কিছু গড়ে তুলতে পারিনি গত ৫০ বছরে। এই না-পারার পেছনে আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, হচ্ছে। সেসবের পুনরাবৃত্তি না-করে বরং কথা বলা দরকার বিতর্ক নিরসনে আমাদের অ্যাকাডেমিক জগতের ভূমিকা কিংবা পদ্ধতিগত গবেষণার ঘাটতি নিয়ে। দেশের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে বাংলাদেশের গবেষক-বিজ্ঞানি-পরিসংখ্যানবিদরা কী ধরনের পদ্ধতিগত গবেষণা করেছেন, কী ফলাফল পেয়েছেন, সে ফলাফল প্রচারণা ও প্রকাশনার কী উদ্যোগ নিয়েছেন সেসবের মূল্যায়ন করা দরকার। জানা দরকার বিশ্বের অপরাপর দেশের অ্যাকডেমিকদের অনুসৃত স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে আর কী কী করতে পারি আমরা শহীদের সংখ্যা নিরূপণে।

তিনি বলেন, স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করলেই শহীদের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নাও হতে পারে। সংবাদ বিশ্লেষণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে ত্রিশ লাখের যে সংখ্যা মুক্তিযুদ্ধের দেশজ বয়ানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমেই কেবল আরও গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব। শর্মিলা বোস বা ক্রিস্টোফার গারল্যাকের মতো পশ্চিমে সুপরিচিত গবেষকদের কাজের জবাব দিতে হলে কঠোর এবং রিগোরাস গবেষণাই একমাত্র পথ। এই ধরনের গবেষকদের কেবল জাতীয় ভিলেন বানিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে হবে না। একাত্তরের গণহত্যাকে বিশ্বের অন্যতম উচ্চমাত্রার গণহত্যা হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত করতে হলে আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রে প্রকাশের যোগ্য উচ্চমানের গবেষণায় হাত দিতে হবে আমাদের নিজেদের গবেষকদের।

তিনি আরও বলেন, কেবল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভই যে গণহত্যা শুমারির একমাত্র বা আসল উদ্দেশ্য তা কিন্তু না। যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণ করার বিষয়টি নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

১. ক্ষতির ব্যাপকতা অনুধাবন: সঠিক মৃত্যু-পরিসংখ্যান সংঘাতে মানবিক ও সম্পদের ক্ষতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। মোটামুটি সঠিক পরিমাপ থাকলে নানান নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অপচয় কিংবা ঘাটতির আশঙ্কা কমে।

২. উদ্ধার ও পুনর্বাসন তৎপরতার পরিকল্পনা: নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান মানবিক সংগঠনগুলোকে প্রয়োজন নির্ধারণ, কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং সহায়তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, ইরাক যুদ্ধের সময় মৃত্যুর পরিসংখ্যান নির্ধারণ ইরাকি জনগণের প্রয়োজন বুঝতে এবং আরও বেশি সহায়তার পক্ষে সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মৃত্যুর তথ্য জনস্বাস্থ্য হুমকি চিহ্নিত করতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিকল্পনা করতে এবং সংকট চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে প্রাণহানি রোধে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা: সঠিক মৃত্যুর পরিসংখ্যান যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্য অপরাধের তদন্তে প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে, যা হতাহত ও তাদের পরিবারের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি এবং অপরাধীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৪. ক্ষতিপূরণ: মৃত্যুর পরিসংখ্যান ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবারের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ এবং সহিংসতার কারণে হওয়া মৃত্যুর সঠিক মূল্যায়ন ক্ষতিপূরণ এবং সংশোধনের জন্য সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫. ভবিষ্যৎ সংঘাতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পূর্বাভাস: ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া সংঘাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংঘাতে ক্ষতির পরিমাণের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

ইরফানের বক্তব্যে জানা যায়, এতসব গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকা সত্ত্বেও সংঘাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না সবসময়। যুদ্ধকালে পরিস্থিতির জটিলতা যুদ্ধের সময় কিংবা যুদ্ধোত্তরকালে হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করা কঠিন করে তোলে। যুদ্ধরত পক্ষগুলো নিজেদের স্বার্থে তথ্য গোপন করে বা মিথ্যা তথ্য ছড়ায়। যুদ্ধকালে বিধিনিষেধ এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ কমিয়ে দেয়। তথ্যের উৎস বন্ধ হয়ে যায় বা সীমিত হয়ে পড়ে। সংঘাত বা সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণ করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে আছে:

১. তথ্যের ঘাটতি: নিরাপত্তার অভাব, এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং সঠিক মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহে বাধা দেয়। গবেষকেরা সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জরিপ পরিচালনা বা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকির মুখোমুখি হন।

২. প্রয়োজনীয় গবেষণা উপকরণের অভাব: লজিস্টিকের অপ্রতুলতা যুদ্ধকালে পরিস্থিতিতে গবেষণা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যুদ্ধের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অনেক সময় আপাতঃ নিরীহ কোনো গবেষণা উপকরণও ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত ৯/১১ পরবর্তী ইরাক যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা জরিপবিষয়ক একটি গবেষণায় এ ধরনের একটি সমস্যার উল্লেখ আছে। জরিপকারীরা শুরুতে জনপদের দৈবচয়নের কাজে জিপিএস ব্যবহার করছিলেন। স্থানীয় জনগণের ধারণা হয়, এই জিপিএসগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ড্রোনগুলোকে বোমা ফেলার জায়গা চিহ্নিত করার কাজে সাহায্য করছে। জরিপকারীরা শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক এলাকাগুলোর তালিকা নিয়ে ক্লাস্টারভিত্তিক দৈবচয়ন করেন। তবে প্রযুক্তিগত উন্নতিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে হিসাবে সুবিধাও হতে পারে। দেশব্যাপী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের গণকবর খুঁজে বের করতে বাংলাদেশের গবেষকেরা উন্নত ইমেজিং ব্যবহার করতে পারেন।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের ব্যাঘাত: সংঘাত এবং সংকট প্রায়ই জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যানের নিবন্ধন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ধ্বংস করে বা ব্যাহত করে। তথ্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ায় পরবর্তীকালে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও মান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. উপাত্ত সংগ্রহে পদ্ধতিগত দুর্বলতা: তথ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ না থাকায় স্বল্পপরিচিত উৎস থেকে অপ্রচলিত প্রথায় সংগৃহীত তথ্যের সঠিক মান বজায় থাকে না। সঠিক যাচাই বাছাই ছাড়া এ ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হলে আন্ডারকাউন্টিং এবং ডাবল-কাউন্টিংয়ের সম্ভাবনা থাকে।

৫. রিপোর্টিং এবং সনাক্তকরণের সমস্যা: মৃত্যু কিংবা নির্যাতনের ঘটনা অনেক সময় ভয়, কলঙ্ক বা রিপোর্টিং ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে রিপোর্ট করা হয় না। এছাড়াও, সংকটের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মৃত্যুর ভুল শ্রেণিবিন্যাস শুমারিতে নানান ধরনের ত্রুটির জন্ম দিতে পারে, বিশেষত যখন মৃত্যুর জন্য একাধিক কারণ দায়ী থাকে।

৬. তথ্য বিকৃতি: সংঘাত বা সংকটে জড়িত পক্ষগুলো কৌশলগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে হতাহতের সংখ্যা গোপন বা বিকৃত করতে পারে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে, উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষের ক্ষতির সংখ্যা অতিরঞ্জিত করেছে এবং তাদের নিজস্ব ক্ষতির সংখ্যা কমিয়ে দেখিয়েছে, যা পক্ষপাতমূলক রিপোর্টিংয়ের সমস্যাকে তুলে ধরে। এই বিকৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যা কম দেখানো থেকে শুরু করে বেসামরিক মৃত্যুকে যোদ্ধার মৃত্যু হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ নিতে পারে।

ইরফান বলেন, এসব সমস্যার সমাধানে বিশেষজ্ঞরা যুদ্ধকালে বা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত সীমিত তথ্যের ভিত্তিতেই হতাহতের সংখ্যা যতটা সম্ভব সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য নানান পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ব্যাপক মাত্রার হত্যাযজ্ঞ তথা স্বল্পসময়ে ঘটে যাওয়া ব্যাপক পরিমাণ অনিবন্ধিত মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং গাণিতিক মডেলের ব্যবহার আজকাল সুপ্রচলিত। একাত্তরের গণহত্যায় ৩০ লাখ বা ততোধিক শহীদ হবার মতো একাধিক প্রমাণ হাতে থাকার পরও এ ধরনের একটি গবেষণা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করতে পারেননি বাংলাদেশি কোনো গবেষক। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন: যুদ্ধকালে মৃত্যুর সঠিক এবং নিরবচ্ছিন্ন তালিকাভুক্তি যুদ্ধে প্রাণ হারানো লোকেদের সংখ্যা হিসাব করার সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে এটি ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবসম্মত না। যেকোনো সংঘাতে নিবন্ধন ব্যবস্থা ব্যাহত হবার ব্যাপারটি হিসেবে না-নিলে মৃত্যুর হার নির্ধারণে ভুলের পরিমাণ বেড়ে যায়। সংঘাতকালে নিবন্ধন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা পূরণে অনেক সময় সংঘাত্তোরকালে প্রশিক্ষিত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে নিবন্ধন তালিকা পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করা হয়। গুয়াতেমালায় দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের নিপীড়নে প্রাণ হারানো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মৃত্যুর কোনো ধরনের ময়নাতদন্ত বা সনদ না-থাকায় পরবর্তীতে এ ধরনের মৌখিক ময়না তদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর হিসাব সম্পূর্ণ করা হয়।

২. ফরেনসিক প্রমাণ: যুদ্ধকালে ব্যবহৃত নানান নথিপত্রের বিশ্লেষণ করে পরবর্তীতে যুদ্ধে হতাহতের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়। যুদ্ধকালে বন্দিশালা বা শ্রমশিবিরে জার্মানরা তাদের জঘন্য নির্যাতনের যেসব রেকর্ড রেখেছিল পরবর্তীতে হলোকাস্টে জীবন হারানোদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সেসব কাজে লাগে। এ ছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুদ্ধ ময়দানে বা গণকবরে শহীদদের দেহাবশেষ সনাক্ত এবং শুমারি করা আগের চেয়েও সহজ হয়েছে এখন।

৩. জরিপ: যুদ্ধকালে বা যুদ্ধের পর জীবিত স্বজনের মাঝে জরিপ করে মৃতের সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ধরনের জরিপ আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় নিবন্ধিত না-হওয়া তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এ ধরনের জরিপে নমুনা জনগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করে বৃহত্তর জনসাধারণে মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় প্রায় অভ্রান্তভাবে। জরিপে নমুনা চয়নের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার, জরিপের প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সতর্কতা এবং প্রাপ্ত উপাত্তের সঠিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে জরুরি। এ ধরনের জরিপের নানান অসুবিধা এবং ফলশ্রুতিতে গণনার ফলাফলে সম্ভাব্য পক্ষপাতের কথাও মাথায় রাখা দরকার। স্মৃতিভ্রমজনিত পক্ষপাত এ ধরনের একটি সমস্যা। যুদ্ধকালে শারীরিক ট্রমা বা বাস্তুচ্যুতি ইত্যাকার নানান কারণে উত্তরদাতারা মৃত্যুর সঠিক তথ্য মনে রাখতে বা রিপোর্ট করতে নাও পারে।

৪. জনমিতি মডেলিং: জনসংখ্যা বিদ্যায় পরিমাপ ও পরিসংখ্যানের কাজে নানা ধরনের জনমিতি মডেল ব্যবহৃত হয়। এসব মডেলের বিভিন্ন সূত্র ও সমীকরণ ব্যবহার করে স্বাভাবিক সময়ে সংগৃহীত উপাত্তের সাহায্যে যুদ্ধকালে মৃত্যুর অলব্ধ পরিসংখ্যান নির্ণয় করা যায়। জনসংখ্যার উপাত্তের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের গড় আয়ুর টাইম সিরিজ ডেটাবেস অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গড় আয়ু তার আগের ও পরের বছরের প্রায় অর্ধেক। গড় আয়ুতে এই হঠাৎ পরিবর্তন কী নির্দেশ করে? বিপুলসংখ্যক অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের এবং শিশুদের ব্যাপক মৃত্যুর ফলেই কেবল গড় আয়ু ৪৯.৬ বৎসর থেকে ২৬.৫ বৎসরে নেমে আসা সম্ভব এক বৎসরের মধ্যে। একাত্তরের আগে-পরের বছরগুলোর বয়সভিত্তিক মৃত্যুহারের ডিস্ট্রিবিউশন ও লাইফ টেবল থেকে এ ধরনের বড় মাপের গড় আয়ু পরিবর্তনের জন্য কত মৃত্যু দরকার সেটি হিসাব করে বের করা যায়। এ ধরনের মডেল থেকে পাওয়া হিসাব জরিপ বা অন্য উপায়ে পাওয়া হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে শুমারির ফল আরও নির্ভুল করা যায়।

তিনি যোগ করেন, বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর এক বা একাধিক ব্যবহার করে নিরূপণ করা শহীদের সংখ্যা কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা জার্নালে ছাপাতে চাইলে প্রাপ্ত ফলাফলের বৈধতা প্রমাণের এবং ব্যবহৃত মডেলের সঠিকতা যাচাইয়ের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মাল্টিপল সিস্টেম এস্টিমেশন এ ধরনের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দুই বা ততধিক উৎস থেকে প্রাপ্ত শুমারি তথ্যে আন্ডার কাউন্টিং বা ডাবল কাউন্টিংয়ের ত্রুটি বের করা যায় ভুল-নির্ভুলের সম্ভাব্যতার ভেতরের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র ব্যবহার করে।

সবশেষে ইরফান বলেন, ৩০ লাখ শহীদ যে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা এটি সম্পর্কে একাত্তরের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বাঙালির মনে সন্দেহ না-থাকলেও বাঙালি গবেষকদের সুসংবদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোতে সত্যটি তুলে ধরার দৃষ্টান্ত প্রায় দেখাই যায়নি। সে ধরনের গবেষণা কাজ করার জন্য কী ধরনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন সেটি আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের গবেষকরা এ কাজে এগিয়ে আসবেন। সংঘাত, গণহত্যা এবং হঠাৎ আঘাতমূলক ঘটনার সময় মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণ একটি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার, তথ্য উৎসের মিলন, সীমাবদ্ধতা স্বীকার এবং পক্ষপাত মোকাবিলার মাধ্যমে আরও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য অনুমান করা সম্ভব। এই তথ্য মানবিক সহায়তা পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ পরিকল্পনা এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার ও পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিহার্য।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে আলোচক আরিফ রহমান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সম্ভাব্য সংখ্যা যে ৩০ লাখেরও বেশি, সেটি উপস্থাপন করেন। এ ছাড়াও, আরিফ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় তুলে আনেন, যেমন - শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের উৎস, শহীদের বিভিন্ন সংখ্যার দাবির পেছনের যুক্তিসহ ব্যাখ্যা, শহীদের সংখ্যাকে ঘিরে বিতর্কের রাজনীতি, শহীদের সংখ্যা নিরূপণে সংজ্ঞায়নের সমস্যা, সংজ্ঞায়নের রাজনীতি, শহীদের সংখ্যাকে ঘিরে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ গড়ে ওঠার পেছনের যুক্তি, নিজের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে শহীদের সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতিগত সমস্যা-সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

আরিফ তাঁর আলোচনায় গবেষণার তথ্যসূত্র উল্লেখ ছাড়াও কয়েকটি গবেষণা সবিস্তারে আলাপ করেন। এবং সর্বোপরি তাঁর আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণহত্যার মর্মস্পর্শী কিছু বিবরণ। আলোচক ইরফানের আলোচনাও শুধু পরিসংখ্যান মডেলের প্রয়োগে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক-একাডেমিক পরিমণ্ডলে আমাদের গণহত্যার উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সম্ভাব্য করণীয় নিয়েও বিশদে বলেন তিনি।

আলোচক আরিফ রহমান ও মোহাম্মদ ইরফানের তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত আলোচনা ঋদ্ধ করে শ্রোতা-দর্শকদের। সবশেষে একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদসহ বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পাঠশালার আসরের সমাপ্তি টানা হয়।

আসরের সঞ্চালনায় ছিলেন ফারহানা আজিম শিউলী।

তিনি ২০০০ সালে ভারতের আন্তর্জাতিক অভিযাত্রা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব ভ্রমণ শুরু করেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ওশেনিয়া অঞ্চলের সামোয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিমুর-লেস্তে, ক্যারিবীয় অঞ্চলের অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা এবং দ্বীপরাষ্ট্র বাহামা ভ্রমণ করেন।

নতুন কমিটির সভাপতি পদে আবু তাহের মিসবাহ, সাধারণ সম্পাদক পদে রায়হান আহমেদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে শামছুল নূর মিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) রাজধানী আবুধাবিতে শোক সভা, খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আয়োজন করে বিএনপির আবুধাবি শাখা।

রাইডিং অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে নির্বাচনী এলাকা। মুলধারার প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক শাখা থাকে। নিবন্ধিত ভোটারদের সরাসরি ভোটে রাইডিং অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা নির্বাচিত হন।

তিনি ২০০০ সালে ভারতের আন্তর্জাতিক অভিযাত্রা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব ভ্রমণ শুরু করেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ওশেনিয়া অঞ্চলের সামোয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিমুর-লেস্তে, ক্যারিবীয় অঞ্চলের অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা এবং দ্বীপরাষ্ট্র বাহামা ভ্রমণ করেন।

৯ ঘণ্টা আগে