শাহাবুদ্দিন শুভ

ফ্রান্সে আসার পর থেকে আমি দেখেছি—এই দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেন এক বিশেষ নিয়মের আওতায় চলে। যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলকেন্দ্রিক প্রভাবের চেয়ে নাগরিকদের মতামতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এটাই সম্ভবত ফরাসি গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।

ফ্রান্সে নির্বাচন মানেই শুধু পোস্টার, লিফলেট বা স্লোগানের প্রতিযোগিতা নয়। এখানে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতিমালার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হয়। নির্বাচন শুরু হওয়ার অন্তত দুই মাস আগেই প্রার্থীরা তাদের প্রচারণার পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তৈরি করেন। কোথায় কোথায় সভা হবে, কোন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কবে মতবিনিময় হবে, কোন সমস্যা বা উন্নয়ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে—সবকিছুই সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত থাকে।

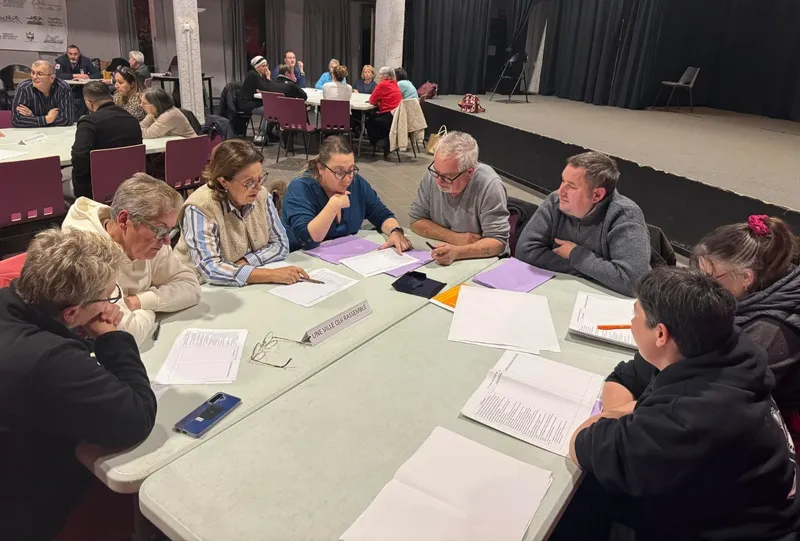

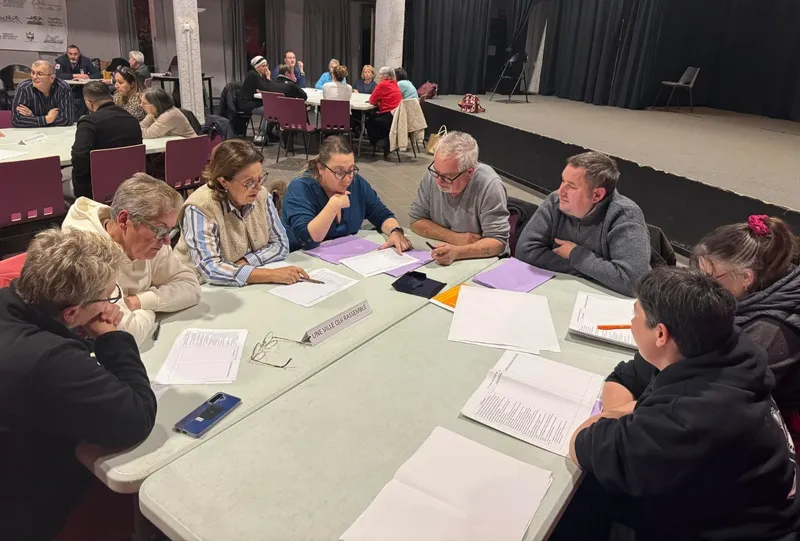

এই সভাগুলোতে স্থানীয় নাগরিকেরাই মূল কেন্দ্রবিন্দু। অংশগ্রহণকারীরা কয়েকটি ছোট দলে বিভক্ত হন, যাতে প্রত্যেকে কথা বলার সুযোগ পান। সভায় ৬ থেকে ৮টি তথ্যপত্র বা লিফলেট বিতরণ করা হয়, যেখানে স্থানীয় উন্নয়ন, নাগরিক সেবা, শিক্ষা, পরিবেশ, সংস্কৃতি, পরিবহন ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য থাকে। কোন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কোন পরিকল্পনা চলমান, ভবিষ্যতে কী করা হবে—সবই সেখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

সবচেয়ে প্রশংসনীয় বিষয় হলো—এই তথ্যপত্রে নাগরিকেরা তাদের নিজস্ব মতামত বা প্রস্তাব লিখে দেন। কে কী চান, কোন বিষয়ে তাদের সমস্যা বা দ্বিমত আছে, তাও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন। সেই মতামতগুলো পরে সভায় পাঠ করে শোনানো হয়, যাতে উপস্থিত সবাই জানতে পারেন এলাকার মানুষের প্রকৃত ভাবনা কী। অর্থাৎ নাগরিকের কণ্ঠস্বর এখানে নিছক আনুষ্ঠানিক নয়, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাস্তব অংশ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—এখানে প্রার্থী বা রাজনৈতিক নেতা সভায় গিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন না। বরং তিনি মনোযোগ দিয়ে মানুষের কথা শোনেন, তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক সময় প্রার্থীর সহকর্মীরা নোট নেন—কোন নাগরিক কী বলেছেন, কোথায় কোন সমস্যা আছে, কার প্রস্তাব বাস্তবায়নযোগ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা হয় ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় ব্যবহারের জন্য।

এই অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি থেকেই বোঝা যায় কেন ফ্রান্সের প্রশাসন এতটা কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক। কারণ এখানে সিদ্ধান্ত আসে ‘নিচ থেকে ওপরে’, ‘ওপর থেকে নিচে’ নয়—অর্থাৎ জনগণের মতামত থেকেই নীতিনির্ধারণ হয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মেয়র ডেভিড মার্টির নির্বাচনী প্রচারণা দলের সদস্য হিসেবে এই প্রক্রিয়া খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। ৪টি সভার মধ্যে ৩টিতে উপস্থিত থাকতে পেরেছি এবং প্রতিটি সভাতেই অনুভব করেছি—এখানে রাজনীতি মানে জনগণের কথা শোনা, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

কারণ সবকিছুর শুরুতেই রয়েছে শহরের বাসিন্দারা। আমাদের শক্তি— আপনিই!

অন্যদিকে, আমাদের দেশে—বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশে—চিত্রটি প্রায় বিপরীত। সেখানে প্রার্থী বা নেতা সভায় আসেন, বক্তৃতা দেন, নিজেদের দলের সাফল্য নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু জনগণের কথা শোনার সময় বা সুযোগ খুব কম থাকে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু তার বাস্তবায়নে জনগণের মতামতের প্রতিফলন খুব একটা দেখা যায় না। ফলে নির্বাচনের পর জনগণ প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—তারা মনে করে, ‘আমাদের ভোট নেওয়ার পর আর কেউ আমাদের কথা শোনে না।

এই পার্থক্যটাই গণতন্ত্রের মান নির্ধারণ করে। ফ্রান্সে জনগণের মতামত কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়; এটি প্রশাসনের ভিত্তি। প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার আগে স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয় এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমার বিশ্বাস, এই সংস্কৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি বড় শিক্ষা হতে পারে। যদি স্থানীয় প্রশাসনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে উন্নয়ন হবে আরও টেকসই এবং প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বহুগুণে বাড়বে।

আমি এই অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি—গণতন্ত্র কেবল ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; গণতন্ত্র হলো এক অবিরাম সংলাপ, যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই সমানভাবে অংশ নেয়।

আজকের পৃথিবীতে যখন রাজনীতি অনেক জায়গায় ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে, তখন ফ্রান্সের স্থানীয় প্রশাসনের এই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি আমাদের শেখায়—প্রকৃত গণতন্ত্র মানে দলের নয়, জনগণের মতের প্রতিফলন।

*লেখক সাংবাদিক ও কলামিস্ট। ইমেইল: [email protected]

ফ্রান্সে আসার পর থেকে আমি দেখেছি—এই দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেন এক বিশেষ নিয়মের আওতায় চলে। যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলকেন্দ্রিক প্রভাবের চেয়ে নাগরিকদের মতামতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এটাই সম্ভবত ফরাসি গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।

ফ্রান্সে নির্বাচন মানেই শুধু পোস্টার, লিফলেট বা স্লোগানের প্রতিযোগিতা নয়। এখানে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতিমালার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হয়। নির্বাচন শুরু হওয়ার অন্তত দুই মাস আগেই প্রার্থীরা তাদের প্রচারণার পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তৈরি করেন। কোথায় কোথায় সভা হবে, কোন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কবে মতবিনিময় হবে, কোন সমস্যা বা উন্নয়ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে—সবকিছুই সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত থাকে।

এই সভাগুলোতে স্থানীয় নাগরিকেরাই মূল কেন্দ্রবিন্দু। অংশগ্রহণকারীরা কয়েকটি ছোট দলে বিভক্ত হন, যাতে প্রত্যেকে কথা বলার সুযোগ পান। সভায় ৬ থেকে ৮টি তথ্যপত্র বা লিফলেট বিতরণ করা হয়, যেখানে স্থানীয় উন্নয়ন, নাগরিক সেবা, শিক্ষা, পরিবেশ, সংস্কৃতি, পরিবহন ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য থাকে। কোন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কোন পরিকল্পনা চলমান, ভবিষ্যতে কী করা হবে—সবই সেখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

সবচেয়ে প্রশংসনীয় বিষয় হলো—এই তথ্যপত্রে নাগরিকেরা তাদের নিজস্ব মতামত বা প্রস্তাব লিখে দেন। কে কী চান, কোন বিষয়ে তাদের সমস্যা বা দ্বিমত আছে, তাও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন। সেই মতামতগুলো পরে সভায় পাঠ করে শোনানো হয়, যাতে উপস্থিত সবাই জানতে পারেন এলাকার মানুষের প্রকৃত ভাবনা কী। অর্থাৎ নাগরিকের কণ্ঠস্বর এখানে নিছক আনুষ্ঠানিক নয়, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাস্তব অংশ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—এখানে প্রার্থী বা রাজনৈতিক নেতা সভায় গিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন না। বরং তিনি মনোযোগ দিয়ে মানুষের কথা শোনেন, তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক সময় প্রার্থীর সহকর্মীরা নোট নেন—কোন নাগরিক কী বলেছেন, কোথায় কোন সমস্যা আছে, কার প্রস্তাব বাস্তবায়নযোগ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা হয় ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় ব্যবহারের জন্য।

এই অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি থেকেই বোঝা যায় কেন ফ্রান্সের প্রশাসন এতটা কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক। কারণ এখানে সিদ্ধান্ত আসে ‘নিচ থেকে ওপরে’, ‘ওপর থেকে নিচে’ নয়—অর্থাৎ জনগণের মতামত থেকেই নীতিনির্ধারণ হয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মেয়র ডেভিড মার্টির নির্বাচনী প্রচারণা দলের সদস্য হিসেবে এই প্রক্রিয়া খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। ৪টি সভার মধ্যে ৩টিতে উপস্থিত থাকতে পেরেছি এবং প্রতিটি সভাতেই অনুভব করেছি—এখানে রাজনীতি মানে জনগণের কথা শোনা, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

কারণ সবকিছুর শুরুতেই রয়েছে শহরের বাসিন্দারা। আমাদের শক্তি— আপনিই!

অন্যদিকে, আমাদের দেশে—বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশে—চিত্রটি প্রায় বিপরীত। সেখানে প্রার্থী বা নেতা সভায় আসেন, বক্তৃতা দেন, নিজেদের দলের সাফল্য নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু জনগণের কথা শোনার সময় বা সুযোগ খুব কম থাকে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু তার বাস্তবায়নে জনগণের মতামতের প্রতিফলন খুব একটা দেখা যায় না। ফলে নির্বাচনের পর জনগণ প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—তারা মনে করে, ‘আমাদের ভোট নেওয়ার পর আর কেউ আমাদের কথা শোনে না।

এই পার্থক্যটাই গণতন্ত্রের মান নির্ধারণ করে। ফ্রান্সে জনগণের মতামত কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়; এটি প্রশাসনের ভিত্তি। প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার আগে স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয় এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমার বিশ্বাস, এই সংস্কৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি বড় শিক্ষা হতে পারে। যদি স্থানীয় প্রশাসনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে উন্নয়ন হবে আরও টেকসই এবং প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বহুগুণে বাড়বে।

আমি এই অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি—গণতন্ত্র কেবল ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; গণতন্ত্র হলো এক অবিরাম সংলাপ, যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই সমানভাবে অংশ নেয়।

আজকের পৃথিবীতে যখন রাজনীতি অনেক জায়গায় ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে, তখন ফ্রান্সের স্থানীয় প্রশাসনের এই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি আমাদের শেখায়—প্রকৃত গণতন্ত্র মানে দলের নয়, জনগণের মতের প্রতিফলন।

*লেখক সাংবাদিক ও কলামিস্ট। ইমেইল: [email protected]

তিনি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত নিরলস প্রচারণা চালিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো রাজনৈতিক নেতার সহধর্মিণীর এমন সক্রিয় ও দীর্ঘ সময় মাঠে থাকার নজির খুব কমই দেখা যায়। তিনি শুধু মঞ্চে ভাষণ দেননি; তিনি মানুষের পাশে বসেছেন, তাদের কথা শুনেছেন।

স্বাধীনতার পর আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজের—যেখানে উর্বর মাটি, কর্মশক্তি ও মানবিক মর্যাদা মিলেমিশে উন্নতির পথ দেখাবে। ‘সোনার বাংলা’ নামে পরিচিত এই দেশে প্রত্যেক শিশুর চোখে থাকবে আলো, প্রত্যেক হৃদয়ে থাকবে সম্ভাবনা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান কোনো একক ব্যক্তি বা দলের ছিল না; এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই আপামর জনগণের। অথচ সেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জুলাই সনদকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে এবং ‘হ্যাঁ’–‘না’ ভোটের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে।

বাণিজ্য ও সামাজিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে শহরের কেন্দ্র ছেড়ে সরে গেছে। বড় শপিং মল, আউটলেট, নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক অঞ্চল—সবই সুবিধাজনক ও কার্যকর। কিন্তু সেখানে নেই অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়ার আনন্দ, ধীরে বসে থাকার অবকাশ, বা হঠাৎ আলাপের উষ্ণতা।